私道持分がない土地でも売却は可能です。このガイドでは、私道持分なしの物件の売却に焦点を当て、その理解と最適な売却方法を解説します。私道の種類や持分の有無の確認方法、売却が難しい理由とその解決策まで、詳しく説明しています。通行や工事の承諾の重要性、住宅ローンの審査の難しさ、そして私道持分を取得後の売却、許可を得ての売却、不動産会社への買取といった売却方法を提案します。この情報を利用して、効果的に土地を売却しましょう。

私道持分なしの物件について解説

私道に関して、それが国や都道府県、市町村によって所有・管理される公道とは異なる点を理解することが重要です。私道は、特定の個人や団体が所有している道路であり、一般的に公共の利用には開放されていません。これは、私道が特定の利用者のみに通行を許可していることを意味しています。

私道が一般には利用されないため、しばしば「関係者以外通行禁止」と表示されることがあります。しかし、このような表示がない場合も多く、その結果、私道と公道の見分けがつきにくい状況となります。この点を理解することは、私道持分なしの土地を売却する際にも重要であり、適切な売却方法を選択する上で役立ちます。

私道の種類

私道の理解を深めるために、その種類を具体的に見ていきましょう。私道は主に以下の3つのカテゴリーに分けられます。

- 42条1項3号に該当する「既存道路」:これは、特定の法律により既に存在している道路を指します。

- 42条1項5号に基づく「位置指定道路」:この種類の私道は、位置の指定を受けた道路であり、特定の基準に基づいています。

- 43条2項の「2項道路」:こちらは、特定の条項に基づく道路で、法律上特別な扱いを受ける可能性があります。

なお、私道を含めた建築基準法条の道路については下記のブログで条文を解説しています。

42条1項3号(既存道路)

建築基準法における42条1項3号に該当する「既存道路」は、特定の歴史的背景を持っています。この規定は、昭和25年11月23日の建築基準法の施行時、または市町村が都市計画区域に指定された時点よりも前に、既に幅員4m以上の道路として存在していた道路を指します。これらの道路は、国道、県道、市道、区道など国や都道府県、市町村が管理している公道ではない場合が多いです。また、所有者は国や都道府県、市町村、あるいは個人である可能性があります。

42条1項5号(位置指定道路)

建築基準法における42条1項5号は「位置指定道路」に関連する規定です。これは、個人や不動産会社などの民間人によって造られた私道で、その位置が役所に申請され、指定された道路を指します。当初、これらの道路は私道として扱われますが、後に役所に正式な申請を行い、公的な承認や引き継ぎを受けた場合、公道としての地位を得ることがあります。

43条2項(2項道路)

建築基準法に基づく43条2項は、「2項道路」として知られています。この条項は、幅員4m未満の道路が、基準日以前に存在していたことを条件に市町村により指定されることで道路として認められるものです。基準日は、建築基準法の施行時、または市町村が都市計画区域に指定された時点のどちらか遅い日が指定される場合が多いようです。

これらの道路は、すでに建物が建築されており、役所によって特定の条件に基づいて指定されたものです。特徴的なのは、私道の中心線から2mまでが道路と見なされる点で、このため建て替えを行う際には、この範囲内に門や塀などの建築物を建設することができません。この制限を「セットバック」と呼び、建築可能な面積が小さくなる可能性があることを理解しておくことが重要です。

私道持分の種類

私道持分とは、複数の所有者が私道を共有する場合に、それぞれが有する所有権の割合を指します。この持分は、私道の利用権を定める上で重要で、通常は特定の所有者、またはその所有者が認めた人々のみが私道を利用できます。

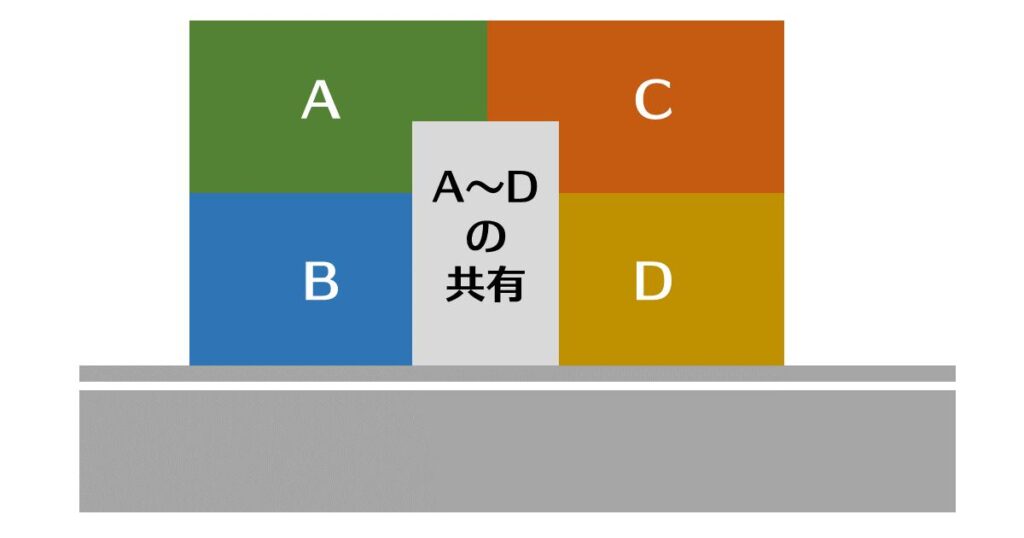

私道持分の所有形態には主に2種類あります。「共同所有型」と「相互持合型」です。共同所有型では、私道全体が複数の所有者によって共有され、各所有者は私道全体の一定の割合を持ちます。一方、相互持合型では、私道が分割され、各所有者が私道の特定の部分を個別に所有します。これにより、私道の管理や利用において所有者間での調整が必要となります。

共同所有型

共同所有型私道は、複数の所有者が私道全体を共有する形式です。一般的に、私道に面した建物の数に応じて、持分割合を等分する方法が採られます。例えば、4戸の住宅が1つの私道を共有する場合、各住戸の敷地面積が等しいなら、私道の持分はそれぞれ4分の1となることが一般的です。

共同所有型私道には民法第249条の共有物使用規定が適用されます。これにより、私道持分を有する住民は、他の共有者の承諾なしに私道を通行することが可能です。しかし、共有物の保存・管理・変更には、民法第252条に従って、共有者全員の同意が必要な場合があります。特に、上下水道管やガス管などの掘削工事は、他の共有者に大きな影響を与える可能性があるため、共有者全員の承諾が求められます。

2023年4月の民法改正により、共有の市道での軽微な変更行為(例えば、倒木の危険がある樹木の伐採など)は、共有者の持分の過半数の同意があれば行えるようになりました。

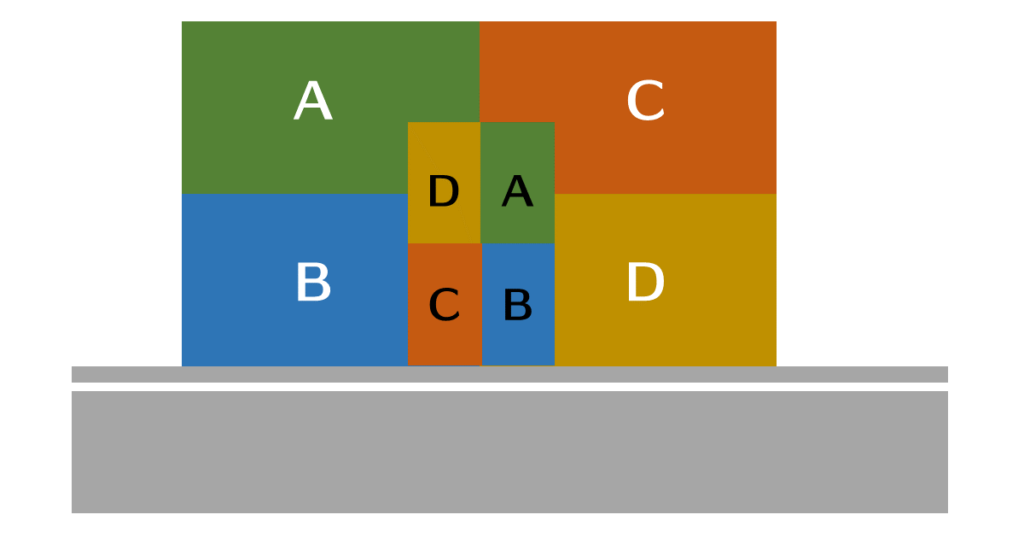

相互持合型(分割型)

分割型私道は、所有者の数に応じて私道を分割する方式です。この方式では、敷地の直接前にある私道部分を共有するのではなく、離れた位置にある敷地を所有することが一般的です。これは、敷地と直接接続している私道持分がある場合、私物によって他人の通行を妨げるリスクがあるためです。

特に、公道に接している敷地を持つ住民の場合、その私道持分は公道から離れた場所に設定されることが多いです。これは、公道に接する敷地と私道持分が隣接している場合、私道入口付近に私物が置かれ、共有者全員に迷惑がかかるリスクがあるためです。

分割型私道では、公道への出入りの際に他の共有者名義の土地を通過することが多く、このことが私道共有者間のトラブルの原因になることがあります。そのため、通行料(無料であっても)やその他の条件を明確に定め、予め合意しておく必要があります。このような取り決めは、私道共有者間のトラブルを防ぐために非常に重要です。

私道持分の有無は「公図」で確認する

私道持分の有無や詳細を調べる際には、公図を参照します。公図は、土地の位置や形状を示した図面で、法務局やインターネット上の登記情報提供サービスで確認することができます。この公図には、土地の地番が記載されており、これが私道を特定する重要な手がかりになります。

私道の場合、公図上に記載された該当地番の登録事項証明書(登記簿謄本)を取得することで、その私道の所有者や持分割合などの詳細情報を確認することができます。登記簿謄本は法務局によって管理されている公的な記録で、不動産所有者の住所、氏名、物件の所在地、規模、構造などの情報が記されています。

私道持分のない不動産の売却が難しい理由

通行の承諾が必要

私道持分なしの不動産が売却において難しい点の一つは、通行の承諾が必要となることです。この状況は、土地が公道に接しておらず、隣接する私道の持分も持たないケースを指します。その結果、その土地の所有者は、家と外部との行き来の際に第三者の土地、即ち私道を通る必要があり、この場合、原則として私道の所有者から通行の承諾を得なければなりません。通行承諾を得る過程で通行料を請求されることもありますが、これは私道の所有者が通行権を自由に設定できるためです。

ただし、法的には、通行が妨害される場合でも、妨害を排除する権利が認められることがあります。不確実な場合は弁護士に相談することが推奨されます。また、建築基準法に基づく道路(みなし道路など)に該当する場合、私道の公共性が考慮され、原則として通行の妨害は認められません。しかし、所有者が道路の整備負担を理由に通行の制限を主張すると、役所がこれを容認することもあります。

このように、私道持分がない物件は、通行の許可を必要とし、私道所有者の意向によって通行制限がかけられる可能性があるため、売却が困難な場合があります。

工事許可の承諾・承諾料が必要

不動産の売却において、私道持分がない場合、ガスや水道などのインフラ工事を実施する際に私道を掘削する必要が生じることがあります。このような状況では、原則として私道の所有者の承諾が必要になります。

近隣住民との良好な関係があれば問題は少ないですが、そうでない場合、例えば古い水道管の漏水による補修工事を行いたくても、私道共有者の承諾が得られないという事態が発生する可能性があります。このような掘削工事の承諾を得るためには、共有者に承諾料を支払う必要があるケースも存在します。

ただし、法的には所有者の承諾がなくても工事が実施できるという判例も存在します。たとえば、平成3年1月30日の福岡高等裁判所判決のように、敷設が可能とされる場合もあり、これにより工事が完全に不可能となるわけではありません。

しかし、裁判になると、承諾を得るための交渉内容や過程を記録した証拠書類が必要となり、追加の労力が必要になることは避けられません。このような状況は、私道持分なしの不動産を売却する際に考慮すべき重要なポイントです。

住宅ローンの審査に通りにくい

私道持分がない物件の売却が難しい理由の一つに、住宅ローンの審査への影響があります。私道持分がない物件は担保価値が低く見られる傾向にあり、そのため購入希望者が住宅ローンの審査を通過するのが困難になることがあります。

この状況の背景には、私道持分がない場合、所有者がライフラインに関わる工事を行うためには、私道所有者の承諾を必要とするリスクがあることが関係しています。私道の通行権や工事の実施に関する制限は、不動産の利用価値に大きく影響し、それが住宅ローンの審査にも反映されるのです。

結果として、住宅ローンを組むことができなければ、購入希望者が十分な資金を用意することが難しくなり、良い条件の物件であっても売却が成立しない可能性が高くなります。このため、私道持分なしの不動産を売却する際には、これらの点を考慮し、適切な対策を講じることが重要です。

私道持分がない不動産を売却する3つの方法

私道持分を取得したあとで売却する

私道持分がない不動産の売却方法の一つとして、私道の共同所有者から持分を買い取り、その後に売却する方法があります。私道持分を取得することで、通行権や工事の実施が容易になり、結果的に物件を売却しやすくなる可能性があります。

しかし、この方法にはいくつかの注意点があります。まず、私道持分を取得するためには、しばしば高額の費用が必要となります。また、所有者が持分を売却することに同意するとは限らないため、取得が困難な場合もあります。

取得方法について、共同所有型の場合は、私道の一部を所有している複数の所有者のうち、一部と交渉して持分を購入することが可能です。一方、相互持合型では、単独で私道を所有している人から、道路の一部をさらに分筆して譲渡してもらう形となります。

これらの点を考慮し、私道持分の取得を検討する際には、費用対効果や取得の実現可能性を念頭に置くことが重要です。

通行や掘削の許可を得たうえで売却する

私道持分がない不動産の売却方法の一つとして、通行や掘削作業に関する許可を得ることがあります。この方法では、私道持分を取得する必要はありませんが、土地の使用に支障がないように、通行や掘削作業に関して私道の所有者からの明確な許可を書面で取得することが重要です。具体的には、「通行承諾書」や「掘削承諾書」などの公式な書類を用意し、これらは買主に対しても有効になります。

この方法の大きなメリットは、私道持分を購入する際の複雑な手続きや追加コストを回過する点です。しかし、通行や掘削の許可をすべての私道持分の所有者から得る必要があり、共同所有者が多い場合にはこのプロセスがより複雑になり得る点がデメリットです。また、許可を得る際には、承諾料(いわゆるハンコ代)を支払う必要があるケースも考慮する必要があります。このように、許可取得のプロセスとコストは、売却戦略を練る際に重要な要素となります。

不動産会社に買い取ってもらう

私道持分がない土地など売れにくい不動産を専門に買い取る不動産会社の利用も、売却方法の一つです。これらの会社は、不動産を現状のまま買い取り、その後改修や商品化を行って再販売することを得意としています。このため、通常の売却プロセスで重視される住宅ローンの組みやすさは考慮する必要がありません。

不動産会社への買取を選ぶ場合、売主は提案された買取価格に同意すれば、すぐに契約を進めることができます。これにより、価格交渉や売却活動に伴う時間や労力を省略できるメリットがあります。

しかし、注意点もあります。すべての不動産会社が私道持分のない不動産を買い取るわけではなく、提供される買取価格は市場価格に比べて低くなる可能性が高いです。そのため、高値での売却は期待しにくいです。このような不動産を買い取ってもらう場合は、複数の不動産会社に査定を依頼し、比較検討することが重要です。これにより、最も有利な条件を見極めることができます。

簡単入力30秒

「他社で断られた」、

「査定価格を知りたい」、

「空き家の管理をお願いしたい」など

お気軽にお問い合わせください。

訳あり物件の

スピード査定をしてみる

簡単フォームで30秒

.png)

.png)

.png)

画像-2-160x90.png)