戸建住宅購入時に重要な瑕疵担保責任と契約不適合責任について解説します。これらは購入後に発見された欠陥に対する売主の責任を定めるもので、2020年の民法改正で特に重要性が増しました。品確法や住宅瑕疵保険の概要も説明し、新築・中古住宅購入者が知っておくべき重要な情報を提供します。

住宅の「瑕疵(かし)」とは何か?

住宅の瑕疵とは購入後に判明した欠陥や不具合のことを言う

「瑕疵」とは、一般的に「傷」「不具合」「欠陥」を指し、住宅購入後にこれらが発見された場合、購入者は一定の保護を受けることができます。

「隠れた瑕疵」とは、売買契約締結時に買主が知り得なかった、かつ通常の注意を払っても発見が困難だった欠陥を指します。例えば、屋根に欠陥があり、それが原因で引渡し後に雨漏りが発生した場合、その屋根の欠陥は「瑕疵」に該当します。買主が売買契約時にこの欠陥を知らなかった、または通常の注意を払っても発見できなかった場合、この欠陥は「隠れた瑕疵」と見なされます。

2020年4月1日から施行された民法(債権関係)改正により、従来の「瑕疵担保責任」の概念は契約不適合責任に統合されました。この改正により、「隠れた瑕疵」に関する責任も、より広範な契約不適合責任の枠組みの中で扱われるようになり、売主は特定物に隠れた瑕疵があった場合でも、買主に対し契約不適合責任を負うことになります。これにより、買主は契約内容に適合しない物件を引き渡された場合、より明確に権利を行使できるようになりました。

瑕疵の種類は4種類ある

隠れた瑕疵には、物理的、法律的、心理的、および環境的な瑕疵があります。

- 物理的瑕疵は、居住の過程で明らかになる問題、例えば雨漏り、シロアリ被害、地盤沈下、耐震基準不適合などを含みます。

- 法律的瑕疵は、建築基準法、都市計画法、消防法などの法令に違反する状況を指し、構造上の安全基準未満、防災設備未設置、建築規制による再建築不可などがこれに該当します。

- 心理的瑕疵は、過去に住宅で起きた殺人事件や自殺など、通常の人が避けたくなるような出来事があった場合に認識されます。これには、暴力団やカルトの拠点の近隣存在も含まれ、これらの事実を売主が開示しなかった場合、契約不適合責任が問われる可能性があります。

- 環境的瑕疵は、住宅周辺の環境問題、例えばごみ処理施設や騒音源となる施設の近隣存在を指します。売主がこれらの問題を知っていて買主に伝えていない場合、瑕疵と見なされる可能性があります。

これらの瑕疵は、中古戸建の購入を検討する際に正確に把握し、慎重に考慮する必要があります。隠れた瑕疵が存在する場合、それに対する責任や権利行使は売主と買主の間で特約によって定められることが一般的です。購入前には、可能な限り建物検査サービスや瑕疵保険、建物状況調査(インスペクション)を利用し、隠れた瑕疵の有無を確認することが推奨されます。

具体的にはどういったものが瑕疵になる?

瑕疵には物理的瑕疵だけでなく、心理的瑕疵や環境的瑕疵も含まれ、これら全てが購入後の満足度に影響を与える可能性があります。

物理的瑕疵

- 雨漏り: 天井や外壁、サッシからのものを含みます。

- シロアリ被害: 建物だけでなく、敷地内の木材にも注意が必要です。

- 腐蝕: 木部や鉄部のサビ、水廻りの腐食も含まれます。

- 給排水管の故障: 水漏れや詰まりなど配管全般の問題です。

- 建物の傾き: 全体的または部分的な傾斜があります。

- 増改築の問題: 耐力構造に影響を及ぼす可能性がある改築やリフォームです。

- 火災被害: 火災の影響を受けた過去があるか。

- 漏水: 特にマンションでの上階からの水漏れ被害。

- 地盤の沈下、軟弱: 地盤の状態や過去の土地利用歴に関する問題。

心理的瑕疵

- 過去の事故や事件: 物件内で起きた殺人事件や自殺など。

- 近隣の問題: 暴力団事務所などの近隣環境の問題。

環境的瑕疵

- 騒音、振動、臭気: 近隣の施設からの影響。

- 土壌汚染: 有害物質による土壌の汚染。

- 浸水の被害: 過去に浸水被害があったか。

その他

- 境界、越境問題: 境界標の設置状況や越境の有無。

- 配管の状況: 敷地内外の配管問題。

- 近隣との申し合わせ: 近隣住民との間の取り決めや協定。

瑕疵の有無については購入前に売主に確認すること

中古戸建の購入を検討する際、瑕疵担保責任をはじめ、品確法や住宅瑕疵保険の理解が重要です。瑕疵とは、購入予定の住宅やその土地に潜在する、通常の機能を果たせない欠陥や不具合のことを指します。これには、住宅の物理的な瑕疵だけでなく、土地の有害物質による汚染や建築基準法に違反する建築方法などの「法律上の瑕疵」、さらには過去の重大な事故や事件による「心理的瑕疵」が含まれます。

購入前のリスク回避のためには、これらの瑕疵に対して売主や関係者に徹底的な確認を行うことが不可欠です。物理的瑕疵や法律上の瑕疵はもちろん、物件が過去に事故物件とされるような心理的瑕疵を持つ可能性についても調査することで、後悔のない住宅購入を目指しましょう。

契約不適合責任とは

2020年4月に改正のあった契約不適合責任

「契約不適合責任」とは、2020年4月の民法改正によって瑕疵担保責任から名称が変更された責任のことであり、買主が通常の注意を払っても発見できなかった隠れた瑕疵に対して、売主が負う責任を指します。これは、買主が購入前の検査で容易には見つけられない欠陥やキズに対する保護を意味します。

民法改正前は、隠れた瑕疵が発見された場合に買主が売主に対して損害賠償請求、契約解除、または瑕疵の修補を請求できるとされていました。改正後も、これらの基本的な権利は「契約不適合責任」として維持されています。ただし、2020年3月末までに結ばれた契約に関しては、改正前の規定が適用されるため、具体的な契約内容やその時点での法律を確認することが必要です。

買主は、中古戸建を購入する際には、契約不適合責任に関する知識を有することで、より安心して取引を進めることができます。また、契約書に瑕疵担保責任の特約が記載されている場合は、その条項が契約不適合責任に関する取り決めに優先します。

改正前の瑕疵担保責任契約不適合責任の違いを分かりやすく

以下に、瑕疵担保責任と契約不適合責任の主な違いを表形式でまとめます。

| 特徴 | 瑕疵担保責任(旧法) | 契約不適合責任(新法) |

|---|---|---|

| 隠れた瑕疵の必要性 | 隠れた瑕疵でなければ請求不可 | 隠れていない瑕疵も請求可能 |

| 買主の善意無過失 | 善意無過失でなければ請求不可 | 善意無過失でなくても請求可能 |

| 請求できる権利 | 損害賠償、契約解除 | 損害賠償、契約解除、追完請求、代金減額請求 |

| 損害賠償の故意過失 | 故意過失不問 | 売主に故意過失がなければ請求不可 |

| 損害賠償の範囲 | 信頼利益の範囲内 | 履行利益まで請求可能 |

| 請求期限 | 瑕疵を知ってから1年以内に権利行使必要 | 瑕疵を知ってから1年以内に通知すれば権利保全、5年以内に権利実現で時効適用 |

この表から明らかなように、改正法(契約不適合責任)では、買主の権利が拡張されています。隠れた瑕疵でなくても、買主が善意無過失でなくても責任追及が可能であり、請求できる権利が増えています。また、損害賠償の範囲が拡大し、請求期限に関しても買主にとって有利な変更が加えられています。これらの変更は、購入者をより強く保護するために導入されました。中古戸建を購入する際には、これらの点を十分理解し、適切な対応をとることが重要です。

契約不適合責任では売却時に物件の現状をありのまま伝える必要がある

新民法では、契約不適合責任は住宅の種類や品質が契約内容に適合しない場合に適用されます(民法第566条)。この定義により、例えば、中古住宅購入後すぐに雨漏りが発見された場合、契約書にその状態が記載されていなければ、これは契約不適合として扱われます。そのため、中古住宅の売却時には、住宅の現状を正確に伝える売買契約書の作成と説明が不可欠です。

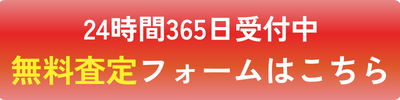

契約不適合責任においては、買主には損害賠償、契約解除、追完(修繕)請求、代金減額請求などの権利があります。

【図2】瑕疵担保責任と契約不適合責任の違いについては、以下の表で分かりやすくまとめました。

| 項目 | 瑕疵担保責任(2020年3月末までの契約) | 契約不適合責任(2020年4月1日以降の契約) |

|---|---|---|

| 買主の権利 | ・損害賠償請求 ・修補の請求(注文住宅等の工事請負契約のみ) ・契約解除(目的達成不可の場合) | ・追完(修繕)請求 ・代金減額請求 ・損害賠償請求 ・契約解除(軽微な不適合は除く) |

| 期間の制限 | ・引き渡しから10年で消滅 ・知った場合は1年以内に権利行使 | ・引き渡しから10年で消滅 ・契約不適合を知った場合は1年以内に通知、5年以内に権利行使 |

※1: 木造建築物の工事請負契約については5年

※2: 契約不適合責任の1年以内の通知義務は、「数量」や「権利」に関する契約不適合には適用されません。

買主の権利ももう少し分かりやすく解説

契約不適合責任により売主に対して請求できる権利を解説しましょう。

- 追完請求: 改正法により新たに導入されたこの権利は、引渡された物件の種類や品質、数量が契約内容と適合しない場合に、買主が売主に対して目的物の修補や代替、不足分の履行を求めることができます。これは、契約不適合が発生した際に、最初に行使されるべき権利とされています。

- 代金減額請求: 引渡された物件が契約の目的に適合しない場合に、買主が売主に対して売買代金の減額を求めることができる権利です。追完請求に対して売主が応じない場合に、この権利が行使されます。

- 解除: 契約の目的物が適合しない場合、買主は契約を解除することができます。売主への催告後に解除するのが一般的ですが、履行不能や履行拒否の場合は、催告なしで解除することが可能です。

- 損害賠償: 売主の故意や過失によって買主に損害が発生した場合、買主は売主に対して損害賠償を請求することができます。

またこれらを旧法と新法で比較すると下記の通りとなります。

| 権利の種類 | 旧法(改正前) | 新法(改正後) |

|---|---|---|

| 損害賠償請求 | 売主の故意過失が必要なく、信頼利益の範囲内で請求可能 | 売主の故意過失がある場合、履行利益の範囲内で請求可能 |

| 契約解除 | 契約の目的を達することが不可能な場合に限り解除可能 | ・催告後に売主が応じない場合、または履行拒絶の状況で「催告なし」で解除可能 ・契約の目的を達することが不可能な場合に解除可能 |

| 追完請求 | 規定なし | 契約通りの履行を求める権利が認められ、追加された |

| 代金減額請求 | 規定なし | 欠陥がある場合、その分の代金減額を求める権利が認められ、追加された |

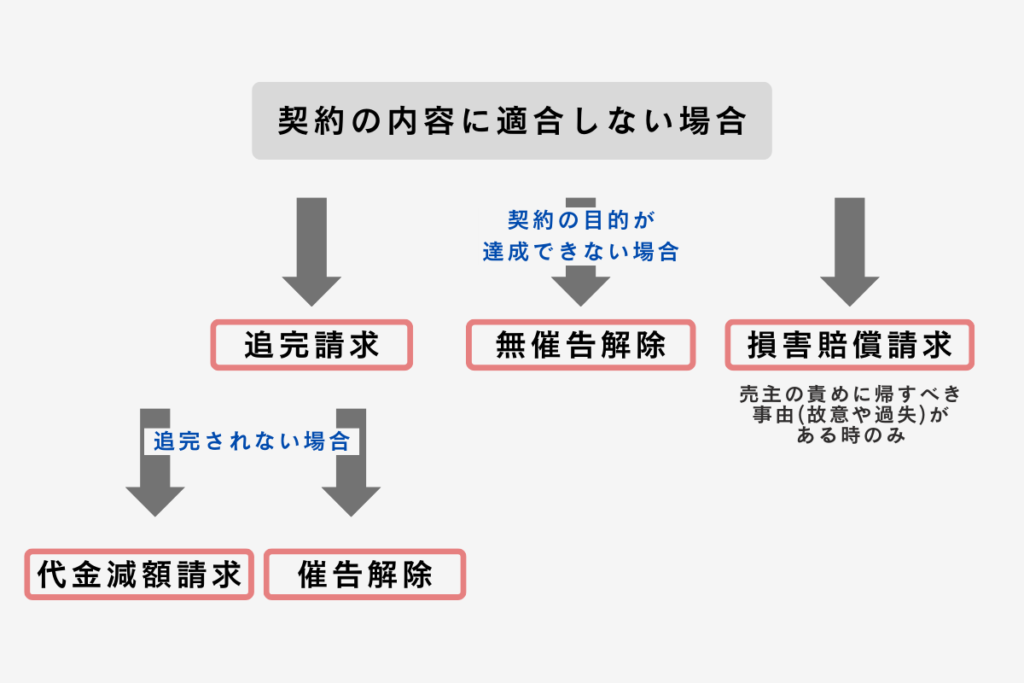

契約不適合責任は契約不適合を知った時から1年以内に売主に通知する必要がある

契約不適合責任は、買主が入居後に発見した住宅の瑕疵に対する損害賠償請求などを可能にしますが、その権利行使には期間制限が設けられています。

旧民法下の瑕疵担保責任では、特定の期間内に発見された瑕疵について、売主に対する損害賠償請求や修補請求などが可能でした。しかし、2020年4月の民法改正により、契約不適合責任が導入され、権利行使に関する新たな期間制限が設定されました。

契約不適合責任の期間制限の要点は以下の通りです:

- 通知義務の期間制限:買主は契約不適合を知った後1年以内に売主にその事実を通知する必要があります(民法第566条)。

- 消滅時効:権利行使は、住宅等の引き渡しから10年以内、または契約不適合を知った日から5年以内に行う必要があります(民法第166条)。

この期間制限と時効の規定により、買主は契約不適合があった場合、効果的に自身の権利を保護するために行動を起こすことが求められます。具体的には、売主に対して不適合を通知し、必要に応じて訴訟や調停などの手続きを通じて権利行使をすることが可能です。通知は証拠が残る方法で行うべきであり、権利行使はその意思を明確にする行動を指します。

時効の計算においては、客観的起算点(引き渡しから10年)と主観的起算点(知ってから5年)のいずれか早い時点が適用されるため、契約不適合を知った後は迅速に行動を起こさなければなりません。例えば、引き渡しから6年経過後に不適合を知った場合、引き渡しからの10年が時効期間となり、実質的にはその発見から4年以内に権利行使をする必要があります。

新築住宅の瑕疵担保責任に係るその他の法律

新築住宅の瑕疵については、前章で述べた民法の瑕疵担保責任以外にも、新築住宅の売主に10年の瑕疵担保責任を義務付けた「品確法(住宅品質確保の促進等に関する法律/2000年4月施行)」と10年間の瑕疵担保責任期間中に当該売主である建設会社などが倒産した場合の保証金額を確保することを目的とした「住宅瑕疵担保履行法」があります。それぞれ詳しく紹介します。

品確法により引渡しから10年は補償を受けられる

品確法(住宅品質確保の促進等に関する法律)では、新築住宅の構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防ぐ部分に関して、引き渡しから10年間の瑕疵担保責任を定めています。この期間内に発見された瑕疵については、買主は損害賠償、追完(修繕)請求、代金減額請求、契約解除といった権利を行使できます。

さらに、売主と買主の間で合意があれば、この瑕疵担保責任期間を最大20年まで延長することが可能です。ただし、買主が瑕疵に気付いた場合は、その発見から1年以内に売主に通知し、5年以内に権利を行使しなければなりません。

構造耐力上主要な部分や雨水の侵入を防ぐ部分以外の不具合に関しては、民法上の契約不適合責任が適用されます。通常、不動産会社などの宅地建物取引業者との契約では、この責任の行使期間を目的物の引き渡しから2年(注文住宅などの新築の場合、一部の住宅設備機器に関しては1年)と定めることが一般的です。これは、宅建業法に基づき、契約不適合を知った時から1年より短い期間に権利行使期間を設定する特約を結ぶことが可能であるためです。

新築住宅購入時には、内装や設備の不具合に対応するためのアフターサービス契約の締結も一般的です。この契約により、住宅の各部位に対する修理期間が定められ、「アフターサービス規準」に従って必要な対応が行われます。購入者は契約時にこれらの規準を確認し、保護される権利とその条件を理解しておくべきです。

住宅瑕疵担保履行法は無料の補修を受けられるために売主に保険に入ることを義務付けた法律

中古戸建を購入する際には、瑕疵担保責任とその関連法規、特に品確法や住宅瑕疵保険の理解が欠かせません。新築住宅における瑕疵担保責任に関連する重要な法律として、「住宅瑕疵担保履行法」があります。この法律は、新築住宅の売主や建築業者が品確法に基づき定められた10年間の瑕疵担保責任期間内に倒産してしまった場合にも、購入者が瑕疵に対する無料の補修を受けられるよう保障することを目的としています。

住宅瑕疵担保履行法の下では、新築住宅の売主や建築業者に対して、瑕疵担保責任を確実に履行できるよう、「住宅瑕疵担保責任保険への加入」もしくは「保証金の供託」が義務付けられています。これにより、購入者は売主が経済的な理由で責任を果たせなくなった場合でも、安心して補修サービスを受けることが可能です。

契約を結ぶ前に提供される重要事項説明においては、売主がどのような形でこの保証を提供しているかが明確にされるため、購入者はこの情報を確認し、理解しておく必要があります。この法律は、新築住宅購入者の利益を守り、安心して住宅を購入できるようにするための重要な制度です。

制度の詳細は国土交通省の住宅瑕疵担保保険制度についてに記載があります。

中古住宅の瑕疵担保責任は「特約」で内容を定める

個人間の取引であれば3ヶ月程度の期間が一般的

中古住宅取引では、売主と買主の間で合意された「特約」によって、この責任の範囲が定められます。

民法では、契約不適合責任に関する規定が設けられていますが、これは任意で変更可能な規定です。つまり、売主と買主が合意すれば、民法の基本的な枠組みとは異なる条件を「特約」として契約書に記載し、その内容を優先させることができます。

個人が売主の場合の中古住宅では、責任期間を2~3ヶ月と定めることが一般的です。これは、個人売主にとって10年の責任期間が現実的ではなく、中古住宅の性質上、時間の経過と共に不具合が生じやすいためです。さらに、築年数がかなり古い住宅の取引では、売主と買主が「契約不適合責任を一切負わない」という特約を設けることもあります。

また、「現状有姿売買」は、売買契約において土地や建物をそのままの状態で引き渡すことを意味する特約です。この特約により、売主は表面に現れている瑕疵に関しては責任を負わないことになります。ただし、購入者が通常の注意を払っても気付かない隠れた瑕疵に関しては、責任を負う場合があるため、注意が必要です。

このように、中古住宅の契約における瑕疵担保責任は、売主と買主の合意に基づく特約に大きく依存します。そのため、契約を結ぶ前には、これらの条件をしっかりと確認し、理解しておくことが非常に重要です。

売主が不動産業者の場合には引渡しから2年程度が一般的

不動産会社が売主の場合の中古住宅取引では、宅地建物取引業法に基づき、契約不適合責任の権利行使期間が「目的物の引き渡しから2年以上」と設定されるのが一般的です。この規定は、消費者保護の観点から設けられており、不動産会社による責任逃れを防ぐためのものです。この期間設定は、宅地建物取引業法の規定により、契約不適合を知った時から1年以内に権利行使を行う期間を短縮する特約を設けることが可能です。

この法的背景により、不動産会社が売主の中古住宅取引では、責任期間が2年未満の特約を結んだ場合、その特約は無効とされ、民法に定められた契約不適合(瑕疵担保)責任の規定がそのまま適用されることになります。そのため、中古住宅を購入する際は、契約不適合(瑕疵担保)責任に関する特約の内容と期間を注意深く確認し、理解しておくことが非常に重要です。このように、売主が不動産会社の場合には、消費者保護の観点から設けられた宅建業法の規定により、契約書に記載された特約内容が厳格に適用されることを認識しておく必要があります。

中古住宅の瑕疵に備えて

中古住宅の購入に際しては、建物検査サービスや瑕疵保険、建物状況調査(インスペクション)制度など、瑕疵に備えるための多様な方法が存在します。

2018年4月の宅建業法の改正により、建物状況調査制度が導入されました。この制度により、国土交通省が定める基準に基づき、建築士が第三者の立場から住宅の状況を調査することが可能となりました。この調査を通じて、中古住宅の現状が把握され、売主・買主双方にとってより透明で安心した取引が可能となります。

また、仲介会社には、中古住宅売買の媒介契約時に建物状況調査事業者の紹介や、重要事項説明時に建物状況調査の有無とその概要を説明する義務があります。これにより、中古住宅の購入を検討している買主は、事前に住宅の状況を詳細に知ることができます。

さらに、保証サービスを提供する仲介会社も存在し、瑕疵担保責任期間後に瑕疵が発見された場合に修理費用の一部を負担するサービスなどがあります。これらのサービス内容や期間は会社によって異なりますので、事前に確認することが重要です。

中古住宅を購入する際には、これらの建物状況調査サービスや瑕疵保険、仲介会社の保証サービスを有効に活用することで、より安心して取引を進めることができます。これらの制度を理解し、適切に活用することが、長く安心して住むことができる住宅を選ぶ上での鍵となります。

瑕疵担保責任について制度をまとめ

ここでは、新築住宅と中古住宅におけるこれらの点を表形式で分かりやすくまとめます。

| 責任の種類 | 新築住宅(2020年4月以降の契約) | 中古住宅(2020年4月以降の契約) |

|---|---|---|

| 適用される法律 | 品確法(構造耐力上主要な部分等)、民法(その他の部分) | 民法 |

| 消滅時効 | 10年(引き渡しから) | 10年(引き渡しから) |

| 買主の権利行使に必要な行為 | 1年以内に売主に通知、5年以内に権利行使 | 1年以内に売主に通知、5年以内に権利行使 |

| 特約による期間延長 | 最大20年まで延長可能(特約で10年未満にはできない) | 責任期間の延長は売主・買主の合意に基づく(宅建業法により、宅地建物取引業者が販売する中古住宅は引き渡しから2年以上が義務付けられている) |

| 保険・制度など | 「住宅瑕疵担保責任保険」または「保証金の供託」、アフターサービス契約可能 | 既存住宅売買瑕疵保険、建物状況調査(インスペクション) |

※注記:

- ※1:2020年3月までに売買契約を結んでいる場合は旧民法の瑕疵担保責任規定が適用され、特約の内容が優先されます。

- ※2:構造耐力上主要な部分や雨水の侵入を防ぐ部分に関する瑕疵は品確法により10年間の瑕疵担保責任が課されます。

- ※3:中古住宅において、宅地建物取引業者が販売する場合は、引き渡しから2年以上の瑕疵担保責任期間が義務付けられています。個人間取引の場合、責任期間は2〜3カ月が一般的ですが、特約により責任免除をするケースもあります。

売主が気をつけるべきことは何か?

不動産仲介会社や買主に知っている情報を包み隠さず話す

物件に関するすべての問題点、例えばシロアリ被害、構造上の傷、雨漏り、また過去に物件内で発生した事故や事件の詳細など、売主が知っている限りの欠陥は、不動産仲介会社を通じて買主に伝えるべきです。これは、買主が十分な情報に基づいて意思決定を行えるようにするため、また、売主自身が引き渡し後に発生する可能性のある契約不適合責任のリスクを最小限に抑えるために不可欠です。

具体的には、「重要事項説明書」などの契約書類に、不動産の現状や問題点を詳細に記載し、これらの情報を買主と共有することが推奨されます。このプロセスにより、売主と買主の間で不動産に関する情報が透明に共有され、双方の理解と合意のもとで取引が行われることになります。

売主がこのような責任を果たすことは、不動産取引における信頼関係を構築し、将来的な法的紛争のリスクを減らすことにも繋がります。したがって、売主は把握しているすべての欠陥を不動産仲介会社や買主に告げることが非常に重要です。

特約を通じて責任の範囲を明確にすること

契約不適合責任について、特約を通じてその責任の範囲を明確にすることが売主には求められます。

売主は、契約不適合責任に関して特約を設定することにより、その責任を免除したり、責任期間を制限したりすることが可能です。これは売主にとって有利な条件を設けることができ、例えば責任期間を法定の期間より短く設定することで、売買後のリスクを低減することができます。

しかし、このような特約を設ける際には、不動産仲介会社を介さずに自ら契約書を作成する場合、予期せぬ高いリスクに直面する可能性があります。そのため、契約書の作成や特約の設定に際しては、専門家のチェックや監修を事前に受けることが非常に重要です。専門家によるチェックを受けることで、契約の不備によるリスクを減少させ、双方にとって公平な取引条件を確保することができます。

売主としては、契約不適合責任を特約で限定することにより、自己のリスクを管理することが重要ですが、これを行うには適切な知識と専門家の助言が必要となります。このプロセスを通じて、売主は自身の責任を適切に制限し、安心して不動産取引を行うことが可能になります。

万が一に備えて保険に加入

万一欠陥が発覚した場合に備えて瑕疵保険へ加入しておくと、損害賠償金などが補填されるので安心です。

まとめ

本ブログでは瑕疵担保責任と契約不適合責任についてまとめてきました。住宅の購入は金額も多額であり購入後に思わぬ瑕疵に直面する可能性もあります。購入前に住宅について気になったことはなんでも確認することが自身の身を守ることにつながります。

簡単入力30秒

「他社で断られた」、

「査定価格を知りたい」、

「空き家の管理をお願いしたい」など

お気軽にお問い合わせください。

訳あり物件の

スピード査定をしてみる

簡単フォームで30秒

.png)

.png)

.png)

画像-1.png)

画像-120x68.png)

画像-2-120x68.png)