再建築不可物件を巡る様々な問題と解決策を網羅的に解説します。敷地が道路に接していない、旗竿地の特徴、建築基準法の適用など、再建築不可物件の特性を具体的に説明。さらに、隣接地の部分買取、土地の等価交換、セットバック実施など、建て替えを可能にする方法やそれぞれの注意点を詳しくご紹介します。また、リフォーム、更地としての活用、専門業者への買取など、様々な活用方法とその際のデメリットも解説。再建築不可物件の所有者や検討者が知っておくべき重要情報を網羅的に提供します。

再建築不可物件とは?具体的に解説

再建築不可物件とは、「敷地が現在の建築基準法の規定に適合しないため、新築や改築、増築、移転などの再建築が不可能な物件」のことを指します。

では、なぜこのような物件が存在するのでしょうか?

この問題の起源は、昭和25年(1950年)に施行された建築基準法や都市計画区域の指定にあります。これらの法律や規制が施行された時点で既に存在していた建物や土地は、建築当時は合法でした。しかし、以降の法改正により、これらの土地や建物が現行の建築基準法に適合しなくなるケースが発生しました。

再建築不可物件はリフォーム可能ですが、建て替えや増築は許可されていません。これらの物件は多くが古い住宅であり、建て替えができない敷地であるため、不動産としての評価も低くなりがちです。

次に、「再建築不可物件」について具体的なケースを参考にもう少し詳しく見ていきましょう。

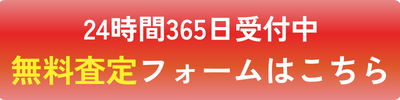

敷地が道路に接する間口が2m未満(旗竿地)

敷地が細長い路地を通じて道路に接している場合、このような敷地形状を「旗竿地」と呼びます。この「路地状部分」は、道路に接する部分だけでなく、その全体が幅員2m以上でなければなりません。

しかし、この路地状部分の幅員が2m未満の場合、その敷地は再建築不可の対象となります。再建築不可物件とは、このように現在の建築基準法に適合しない特定の条件下にある物件を指し、敷地が道路に接する間口の幅が2m未満であることがその一例です。

再建築不可の物件では、建物を新築、改築、増築、または移転することが許可されません。このため、旗竿地などの再建築不可物件は、不動産としての価値が低下する傾向にあります。

敷地が建築基準法上の道路に接していない

外見上は舗装された道路のように見えても、すべての道が建築基準法上の道路として認められているわけではありません。建築基準法においては、一定の要件を満たした道路にのみ「法上の道路」という資格が与えられます。具体的には建築基準法第42条の条件を満たす道路のみが法上の道路となります。

敷地が建築基準法上の道路に接していない場合、その敷地は「接道義務」を果たしていないと見なされます。接道義務とは、敷地が一定の幅員を持つ公共的な道路に接していることを求めるもので、これを満たさない場合、その敷地上での建築は原則として許可されません。

このような状況下では、再建築不可物件となり、敷地上での新築や建て替え、改築、増築は行うことができません。このため、法上の道路に接していない敷地は、不動産価値が低いとされることが一般的です。

建築基準法42条の道路については下記のブログで詳細に説明しています。

そもそも敷地が道路に接していない

外見上、建築基準法上の道路に接しているように見える敷地であっても、実際には道路に接していないケースが存在します。例えば袋地のようなケースが該当します。

建築基準法では、敷地が公共の道路に接していることが建築物の建築に必要な条件の一つとされています。敷地が実際には道路に接していない場合、その敷地は建築基準法上の要件を満たしていないとみなされ、結果として建築物の建築や再建築が認められません。この状況が再建築不可物件となる典型的な例です。

このような敷地では、建物の新築や建て替え、改築、増築などが不可能となり、不動産価値も低くなる可能性が高いため、購入や利用の際には十分な注意が必要です。

再建築不可物件を建て替え可能にする方法

再建築不可物件は、現状では建築基準法に適合していないため、そのままでは建て替えができません。しかし、これは絶対に再建築できないというわけではありません。ハードルは高いですが、再建築不可とされている要因を取り除くことで再建築可能とすることができます。

主な方法としては、接道義務を満たすことです。接道義務とは、敷地が一定の幅員を有する公共の道路に接していることを求める建築基準法上の要件です。この要件を満たすことで、建築許可が下りる可能性があります。

再建築不可物件を再建築可能にするには、敷地の再編成や隣接地との合併、または法改正による基準の変更を待つなどの方法が考えられます。これらは時間とコストを要するプロセスですが、再建築不可物件を有効活用するための選択肢となり得ます。

隣接地の一部を買い取り、再建築不可物件を建て替え可能にする方法

隣接地の余っている部分を買い取ることは、再建築不可物件を建て替え可能にする有効な手段の一つです。この方法は、敷地の間口が建築基準法で定められた2m以上の接道義務を満たすために利用されます。

例えば、現在の敷地の間口が1.9mであれば、必要な0.1mの幅を隣接地から購入することで、法的な要件を満たし、再建築が可能になります。

このプロセスを開始する前に、まずは自分の物件が実際に再建築不可であるかを確認することが重要です。次に、隣接地が市場に出ているかどうかを調査します。売り出されていない場合は、隣接地の所有者に直接交渉を行う必要があります。ただし、交渉は繊細なプロセスであり、相手の状況や心理を考慮することが重要です。

土地の等価交換をする

土地の等価交換は、再建築不可物件の建て替えを可能にするもう一つの方法です。このアプローチでは、敷地の不足部分を補うことにより、建築基準法で定められた2m以上の接道義務を満たすことができます。

特に「旗竿地」(道路に細長い部分を介して接している敷地形状)の所有者に有効です。例えば、間口が1.8mの旗竿地の場合、0.2mの幅を竿部分に沿って確保できれば、再建築が可能になります。

等価交換では、旗の部分(奥に広がる土地の一部)を使って、隣接地の竿部分(間口幅とその奥行き)との交換を行います。例えば、竿部分が10cm不足していて長さが5mある場合、0.5平米(10cm×5m)の土地が交換の対象となります。

交渉時には、相手に対する返報性の原理を意識すると有利です。返報性の原理とは、相手からの好意に対して何らかの恩返しをしたいと感じる人間の心理です。たとえば、土地の測定に関する立会いを依頼し、その後の礼品を通じて好意を示し、土地の等価交換の話題を持ち出すことで、返報性の原理を利用することができます。

また、土地の等価交換では「固定資産の交換の特例」が適用可能です。これは国税庁による特例で、所得税の課税から譲渡を回避できるものです。ただし、交換差金が発生した場合は、その金額が譲渡所得として所得税の対象になるため注意が必要です。

隣接地の一部を借りる

隣接地を購入または交換することが難しい場合、土地を借りるという選択肢もあります。所有していない土地でも、通行権を有することで建築基準法の接道義務を満たすことが可能になるためです。

例えば、現在の間口が1.7mの場合、0.3mの幅を隣接地の竿部分に沿って借りることにより、法的な要件を満たし再建築が可能になります。

土地を借りる際には「土地賃貸借契約書」を作成することが必要です。契約書には以下の内容を明記する必要があります:

- 借主と貸主の名前および住所

- 取引対象となる土地の詳細(所在地、面積など)

- 借手が支払う賃料

- 賃貸借の期間

連帯保証人については、必須ではありませんが、貸主から要求される場合は用意する必要があります。

セットバックを実施する

セットバックを利用して再建築不可物件を建て替え可能にする方法

敷地に接する道路の幅員が4m未満の場合、セットバックを実施することで再建築が可能になる場合があります。セットバックは、建物の建設に際して、敷地を道路から後退させることを指し、これにより道路の幅員を4m以上に拡大できます。

例えば、道路の幅員が3.8mの場合、0.2mセットバックすることで、再建築の条件を満たすことが可能になります。ただし、セットバックが有効なのは以下の道路に限られます:

- 2項道路

- 位置指定道路

- 協定道路

- これらの中で、幅員が4m未満の道路

建築基準法の道路や接道として認められる道路でない場合、セットバックを行っても再建築が認められない可能性があります。道路の種類が不明な場合は、地域の役所に問い合わせることが重要です。

セットバックを行うと、その部分は所有権は保持しながらも「道路」として扱われるため、個人の土地としての利用はできません。この点はセットバックを検討する際に留意する必要があります。

セットバックが可能な道路であることが確認できたら、「事前協議書」を提出します。その後、自治体による現地測量や協議が行われ、セットバックの工事が進められます。

セットバックの工事が完了したら、自治体にその旨を報告し、申請を行います。この申請が受理されると、セットバックした部分にかかる固定資産税や都市計画税が免除されることがあります。

セットバックについてはこちらのブログに詳細を記載していますので、ぜひご確認ください。

道路の位置指定を申請する(42条1項5号)

再建築不可物件の建て替えを可能にするため、建築基準法42条1項5号の道路の位置指定の申請を検討することができます。位置指定申請が承認されると、該当の道路は建築基準法上の道路として認定されます。

位置指定道路とは、特定の行政庁から「この土地の部分が道路である」と指定された道路を指します。このプロセスは、建築基準法上の道路ではない道(例えば砂利道など)を法上の道路に「格上げ」するものです。

砂利道などであっても、道路の位置指定申請を行うことで、それを建築基準法の道路として扱うことが可能になり、結果的に再建築が可能になります。

申請の可否やプロセスを確認するには、お住まいの地域の役所(特に建築指導を行う部署)に問い合わせる必要があります。道路の位置指定申請も、地域の役所に申請することが必要です。

場合によっては、申請の代理として建築士や行政書士に依頼することも可能です。申請に必要な書類は地域によって異なりますが、参考として東京都江東区の必要書類を挙げます:

- 手数料:1件につき50,000円

- 申請書:2部(1部のコピー可)

- 委任状:2部(1部のコピー可)

- 土地・家屋登記事項証明書:各2部(1部のコピー可)

- 印鑑登録証明書:2部(1部のコピー可)

- 道路位置申請原図:1部

位置指定道路については、下記のブログに詳細を説明しています。ぜひご覧ください。

但し書き規定の申請をする(43条2項2号・但し書き)

再建築不可物件の建て替えを可能にするための最後の方法は、建築基準法43条2項2号に基づく但し書き規定の申請を行うことです。この規定により、通常の接道義務を満たしていなくても、特定の条件下で例外的に再建築が認められる可能性があります。

この規定は、以下のような条件に適合する建築物に適用されます:

- 敷地の周囲に公園、緑地、広場などの広い空地を有する建築物

- 敷地が農道やこれに類する公共の用に供する道(幅員4メートル以上)に2メートル以上接する建築物

- 敷地が、建築物の用途、規模、位置、構造に応じて、避難及び通行の安全を確保するための十分な幅員を有する通路で、道路に通じる建築物

これらの基準は国土交通省によって定められていますが、具体的な空地の基準は各自治体によって異なるため、事前に役所で確認が必要です。

但し書き規定の申請には多くの書類が必要で、手続きも複雑です。不安な場合は、建築士に相談することが推奨されます。申請に必要な主な書類には以下が含まれます:

- 43条許可申請書

- 現況図

- 配置図

- 近況見取図

- 土地利用計画書

- 登記事項証明書

- 隣接地の同意書

- 公図の写し

但し書き規定の申請を行う前に、必要書類や条件の確認を各自治体で行っておくことが重要です。

43条2項但書きの適用については下記のブログにも詳細を記載していますので、ぜひご覧ください。

再建築不可物件の再建築を可能にする方法とその注意点をまとめ

建築不可物件を再建築可能な状態にする方法をこれまで説明してきましたが、これらの方法は一般的にハードルが高く、容易ではありません。再建築を検討する際には、以下のような重要な注意点を理解しておく必要があります。

- 複雑な手続き: 再建築を可能にするための手続きは複雑で、多くの書類や条件の確認が必要です。具体的な方法には、隣接地の一部を借りる、セットバックの実施、道路の位置指定申請、但し書き規定の申請などがあります。

- 専門家の必要性: 多くのケースでは、建築士や行政書士などの専門家の協力が必要です。彼らは複雑な手続きをサポートし、適切なアドバイスを提供します。

- コストと時間: これらの手続きは時間がかかるだけでなく、関連するコストも発生します。手続きの複雑さや必要な書類、各自治体の規定などによって、費用は変動します。

- 地域の規定と要件: 方法の適用可能性は、地域の規定や特定の条件によって異なります。再建築が許可されるかどうかは、地域の建築指導部門や役所での事前確認が不可欠です。

- リスクと戦略: すべての方法がすべての物件に適用されるわけではありません。リスクを理解し、物件の状況や地域の規定に基づいて戦略を立てることが重要です。

以上のことを考慮すると、再建築不可物件の建て替えは、慎重な検討と適切な準備を要するプロセスであると言えます。

再建築不可物件の建て替えができない場合の活用方法

再建築不可物件の建て替えができない状況にある場合、それを有効活用するための代替方法がいくつか存在します。以下に紹介する4つの方法は、それぞれ異なるアプローチを提供します。

- リフォームを実施する: 再建築が不可能な場合でも、内部のリフォームを行うことで物件の価値を向上させることができます。これには、構造的な問題に配慮しつつ、居住空間の質を高める工夫が必要です。

- 更地として活用する: 物件を解体して更地とし、駐車場や庭園など別の用途で利用することも一つの選択肢です。この方法は、土地そのものの価値を活かすことに焦点を当てます。

- 隣人に売却を依頼する: 周辺の土地所有者や隣接する住民に売却を検討することも可能です。彼らにとっては、敷地の拡張や新たな開発の機会となるかもしれません。

- 専門業者に買取を依頼する: 再建築不可物件を専門に扱う業者に買取を依頼することも一つの手段です。これらの業者は、そうした特殊な物件の価値を理解し、適切な価格での取引が期待できます。

リフォームを実施する

再建築不可物件で居住期間を延ばしたい場合、リフォームを実施することが一つの選択肢です。リフォームは、建物を建築当初の状態に近づけるか、または現代の要件に合わせて更新する手法です。ただし、リフォームの範囲によっては、構造的な変更や法的な制限がある場合もあるため、専門家と相談することが重要です。

費用については、㎡(平方メートル)あたり約10万円が目安とされていますが、これはあくまで一般的な指標であり、実際の費用は工事の規模や内容によって大きく異なります。日本の戸建て住宅の平均面積は、注文住宅で約124.4㎡、中古戸建てで約113.2㎡、土地付注文住宅で約111.1㎡、建売住宅で約101.1㎡となっており、リフォーム費用は物件の大きさに応じて変動します。

リフォームを検討する際には、複数の業者から見積もりを取得することが推奨されます。これにより、費用の相場を把握し、適切な予算計画を立てることが可能になります。また、リフォームによる資産価値の向上や生活の質の改善を考慮しながら、最適なリフォームプランを選ぶことが重要です。

更地として活用する

再建築不可物件を副収入の源として活用したい場合、更地にして利用する方法があります。更地としての活用方法は多岐にわたり、以下のようなオプションが考えられます。

- 駐車場として利用: 地域に駐車場の需要がある場合、有料駐車場を設けることで収益を得ることができます。

- 自動販売機の設置: 比較的少ない初期投資で自動販売機を設置し、定期的な収入を得ることが可能です。

- 資材置き場としての利用: 建築業者やイベント会社などに資材置き場として貸し出すことで収益を上げることができます。

- 太陽光発電の設置: 太陽光パネルを設置して発電した電力を販売することも一つの方法です。

- トランクルームとして利用: スペースを有効に活用して、個人や企業から物品を保管するためのスペースを提供します。

ただし、更地にすると固定資産税が大幅に増加する可能性があります。これは、住宅用地としての特例が適用されなくなるためです。固定資産税が6倍になることもあり得るため、この点は特に注意が必要です。

更地として活用する場合、初期投資額と運営コスト(固定資産税を含む)に対して得られる収益を事前にシミュレーションすることが非常に重要です。利益を最大化するためには、地域の市場状況や需要、維持管理コストなどを総合的に考慮する必要があります。

隣人に売却を依頼する

再建築不可物件を持っている場合、隣人との良好な関係があれば、彼らに売却を依頼することが一つの有効な手段です。特に、隣接する土地が旗竿地であるなど、再建築不可の状況にある場合、相互にメリットのある取引が可能になることがあります。

交渉の際には、隣人の現状とそのニーズを理解し、どのようにしてそのニーズを満たすかを示すことが重要です。たとえば、隣人の土地の間口が1.9mであり、建築基準法の要件を満たすために0.1mの幅が不足している場合、その不足分を提供することで、お互いにとって有益な解決策を提案することができます。

交渉の際には、売却のメリットを具体的に伝えることが成功の鍵です。例えば「この土地を購入すれば、広い庭が作れて家族でバーベキューを楽しめるようになります」といったように、隣人にとっての利点を強調することが重要です。

また、隣人との交渉においては、価格設定や取引条件を慎重に検討し、相手の立場やニーズを十分に考慮することが望ましいです。このような交渉には、相手の利益だけでなく、自身の利益も考慮したバランスの取れた提案が必要です。

専門業者に買取を依頼する

再建築不可物件を迅速かつ効率的に手放したい場合、専門の買取業者への売却が適切な選択肢となります。以前紹介した更地への転換や隣人への販売といった方法は、実行する上でのハードルが高いと感じる方にとって、専門業者への売却は一つの解決策を提供します。

再建築不可物件を取り扱う専門の買取業者は、通常の不動産市場では難しいとされる「訳あり」物件の価値を適切に評価し、比較的高い価格で買い取る可能性があります。これは彼らが、そのような特殊な物件の運用や再生方法に精通しているためです。

例えば、専門業者は購入した物件を投資家に収益物件として提案することがあります。再建築不可物件でも、賃貸市場においては安価な選択肢として魅力を持つため、入居者を集めやすく、結果として安定した家賃収入を期待できるのです。また、その土地の特性や立地を生かした独自の活用方法を見出すこともあります。

専門業者に売却する際は、信頼性や評判を確認し、適切な価格での取引が行われるよう注意を払うことが重要です。売却の際は、複数の業者から見積もりを取得することで、最適な取引先を選択する手助けとなります。

再建築不可物件を保有し続けるデメリット

再建築不可物件を保有し続けることには、複数のリスクが伴います。これらのリスクは、物件の将来的な価値や管理に関連するもので、具体的には以下の3つが考えられます。

- 継続的な税金の負担: 再建築不可物件を保有している限り、固定資産税や都市計画税などの税金を支払い続ける必要があります。これらの税金は、物件の価値や地域によって異なるため、長期的に見て負担が大きくなる可能性があります。

- 建物の倒壊リスクと損害賠償: 古い建物や不安定な構造を持つ物件では、自然災害や経年劣化による倒壊リスクが考慮されます。万が一、建物が倒壊し第三者に損害を与えた場合、損害賠償責任が発生する可能性があります。

- 将来的な責任の継承: 不動産は相続の対象となるため、再建築不可物件を子どもや孫に相続させる場合、これらのリスクを継承させることになります。これには、上記の税金負担や損害賠償責任が含まれるため、将来的な家族の財政に影響を与える可能性があります。

継続的な税金の負担

再建築不可物件を保有し続けることによる主なリスクの一つは、継続的な税金の支払いです。不動産の所有者は、以下の二つの税金を払う責任があります。

- 固定資産税: これは毎年1月1日時点での土地や建物(固定資産)の所有者に対して課される税金です。税額は固定資産の評価額の1.4%が一般的な基準となっています。

- 都市計画税: 都市の計画的な整備と発展を目的として、市街化区域内に1月1日時点で不動産を保有している人に対して課されます。この税率は最高で0.3%となっています。

これらの税金は、不動産の活用方法や価値に関わらず発生するため、特に活用されていない不動産に対しては、余分な負担となる可能性があります。そのため、買取を依頼するなどして、不動産を有効に活用するか、保有をやめるための対策を早めに検討することが重要です。

不動産の売却や活用に関しては、その物件の状況や市場価値、税金の負担などを総合的に考慮し、最適な戦略を立てることが求められます。専門の不動産業者や税理士と相談し、効率的かつ経済的に合理的な決定を下すことが重要です。

建物の倒壊リスクと損害賠償

築年数が古くなるにつれ、建物の構造的な安全性は低下し、倒壊のリスクが増加します。特に再建築不可物件の場合、これらのリスクはさらに高まる可能性があります。倒壊により近隣住民に被害を与えた場合、所有者は法的責任を問われ、大きな賠償金が発生することがあります。最悪の場合、死亡事故に結びつけば、損害賠償額は数千万円から数億円に上る可能性もあります。

このため、再建築不可物件を保有し続けることは、経済的負担だけでなく、法的なリスクも伴います。物件の安全性を定期的に評価し、必要に応じて補強工事を行うか、売却または活用方法を検討することが重要です。所有者は、物件の状態とリスクを綿密に把握し、適切な対策を講じる必要があります。

将来的な責任の継承

再建築不可物件の所有者が亡くなった場合、残された家族には相続によるリスクが生じます。特に、建物が将来的に倒壊するなどして損害賠償の責任が生じた際、その負担が子どもや孫に引き継がれる恐れがあります。

相続においては、被相続人(亡くなった人)の財産、プラスだけでなくマイナスの財産も含め、全てが相続人(子どもや孫)に引き継がれます。この場合、不動産の価値が低いまたは負担が大きいと、相続人にとっては重大な財政的負担となる可能性があります。

相続時に限定承認を行うことで、プラスの財産の範囲内でのみ相続することが可能です。しかし、限定承認を行う際には、戸籍謄本の収集、印紙代、郵便切手代、官報公告費用など、さまざまな手続きに伴う費用が発生します。

このような相続に伴うリスクと負担を考慮し、再建築不可物件を保有し続けることには慎重な検討が必要です。特に、物件の活用予定がない場合は、早めに処分することを検討することが、家族の負担軽減に繋がります。

相続計画の一環として、不動産の売却や活用方法について専門家の意見を仰ぎ、家族にとって最良の決定を下すことが重要です。

専門業者への買取をオススメする理由

再建築不可物件の売却において、直接の買取が推奨される理由は、その特殊性にあります。一般の市場では、再建築不可物件に対する需要は低く、特に以下の要素が影響します。

- 立地の問題: 最寄り駅や市街地から離れている場合、アクセスの不便さが問題となることが多いです。

- 周辺環境: 生活に必要な施設へのアクセスが難しい場合、生活利便性の低さが売却を困難にします。

- 築年数: 建物の老朽化が進んでいると、購入者が見つかりにくいです。

通常、仲介業者は上記の条件を満たさない物件を引き受けることが少ないため、一般の市場での売却は困難になります。しかし、例外的にニーズの高い物件、たとえば都市部に位置する築年数の少ない物件の場合、仲介による売却も可能です。

しかし、多くの再建築不可物件は、上述の条件を満たさないため、一般市場での需要が限られています。そのため、訳あり物件に特化した買取業者に売却することが有効です。これらの専門業者は、通常の市場では評価されにくい物件の価値を見出し、適切な価格での買取を提供する可能性があります。

買取による売却は、直接的で迅速な取引が期待できるため、特に再建築不可物件のような特殊なケースにおいては、一般的な市場での売却よりも実現性が高いと言えます。

簡単入力30秒

「他社で断られた」、

「査定価格を知りたい」、

「空き家の管理をお願いしたい」など

お気軽にお問い合わせください。

訳あり物件の

スピード査定をしてみる

簡単フォームで30秒

.png)

.png)

.png)

とは?再建築不可物件の救済措置!-160x90.png)