自宅を相続する際、その自宅が私道に面しているケースがあります。しかし、親が所有していた不動産の道路状況について、詳しく把握している方は少ないのではないでしょうか?

私道は、複数人で所有している場合もあり、利用に制限がかかる可能性があります。親の代では問題なく利用できていたとしても、相続後にトラブルが発生することも少なくありません。

そこで、本ブログでは、私道に関する基礎知識や相続時の注意点、トラブルを防ぐための対策について解説します。相続前に私道の状況を把握し、安心して利用できるよう権利関係を整理しておくことをおすすめします

私道と公道の違いとは?所有と管理の主体、通行の自由、維持管理の責任で区別

道路には「私道」と「公道」の2種類があり、外見では区別がつきません。しかし、両者には法律上の明確な違いがあります。

公道:国や自治体が管理し、誰でも自由に使える道路

「公道」は、国や地方公共団体、自治体などが所有・管理する道路です。国が管理するものは国道、市が管理するものは市道と呼ばれます。

公道は、税金を使って国や自治体が舗装工事や上下水道の維持管理を行います。誰でも自由に通行・利用できるのが特徴です。

私道:個人や団体が管理し、通行や利用は原則制限される

一方、「私道」は、国や自治体以外の個人や団体が管理する道路です。所有者が舗装工事や上下水道の維持管理を自費で行います。

私道は原則として所有者以外の通行や利用が制限されています。ただし、共有私道のように複数人で所有するケースもあり、通行・利用に関するルールは様々です。

私道も道路交通法の対象?通行の自由度で決まる「道路」の定義

私道は、個人や団体が管理する道路であり、広い意味では私有地として扱われます。しかし、私道だからといって、所有者が自由に使えるわけではありません。

道路交通法では、私道も公道も「道路」と定義されており、交通ルールを守る必要があります。

道路交通法における「道路」とは?

道路交通法第2条1項では、道路を以下のように定義しています。

道路法に規定する道路、道路運送法に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。

この「一般交通の用に供するその他の場所」とは、具体的にどのような場所を指すのでしょうか?

最高裁判所の判断:不特定多数が自由に使える場所は「道路」

最高裁判所の判例では、「私有地であっても、不特定多数の人や車が自由に通行できる状態になっている場所は、道路交通法上の道路とみなされる」とされています。

つまり、私道であっても、

- 現に一般の人が自由に通行している

- 通行するのに、いちいち管理者の許可を得る必要がない

という状況であれば、道路交通法の規制を受ける「道路」とみなされるのです。

私道に面する物件を取得する際の注意点:私道持分とその所有方法

私道に面する物件を購入する場合、私道持分を所有しているかどうかが重要です。私道持分とは、複数の土地が面する私道を、その土地の所有者が共同で利用するための権利です。私道持分を所有していれば、通行や掘削などの利用を、原則他人の承諾なしに行うことができます。

私道の所有方法:共有型と持合型

私道持分の所有方法には、主に2つの種類があります。

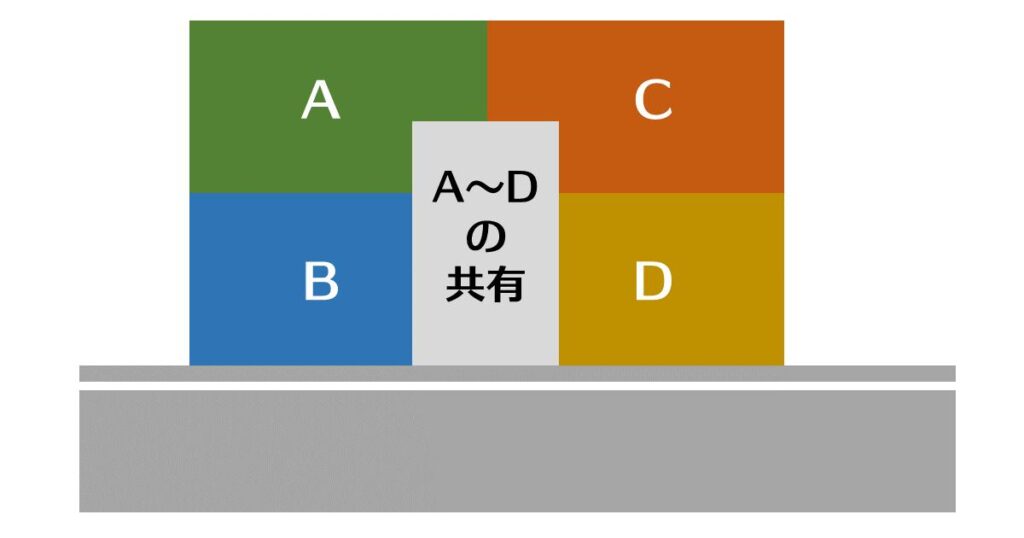

1. 共有型私道

共有型私道は、最も一般的な所有方法です。1つの私道の所有権を、各土地の所有者が均等に共有します。例えば、4人が私道を共有する場合、それぞれ4分の1の持分を所有します。

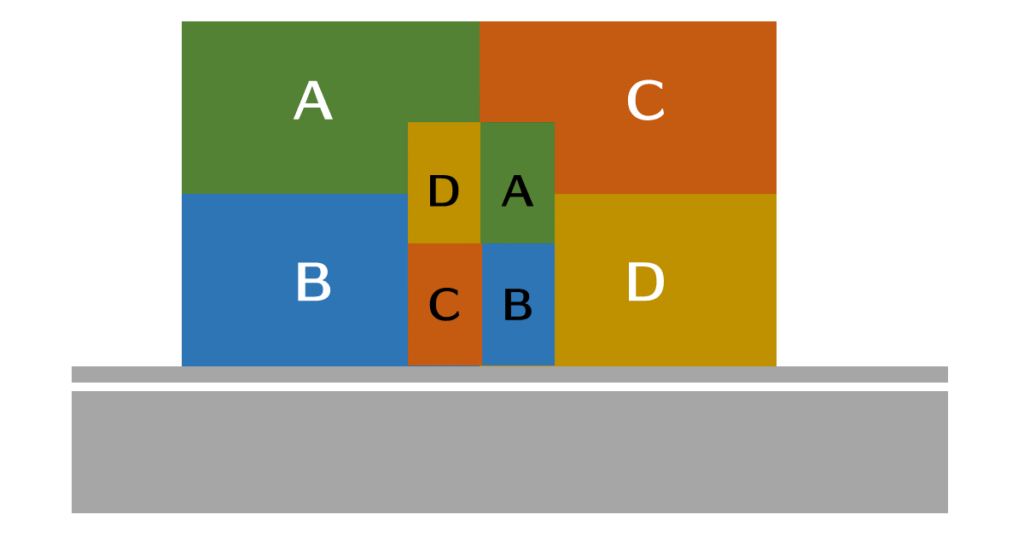

2. 持合型私道

持合型私道は、私道を各土地の所有者ごとに分割し、それぞれの区画を単独で所有する方法です。

私道持分の有無と確認方法

私道持分の確認方法:法務局で公図と登記事項証明書を取得

私道持分の有無や割合は、法務局で確認できます。以下の手順で確認しましょう。

- 法務局で公図を取得し、私道部分の地番を確認する

- 公図は、土地の形状や地番、道路などが記載された地図のようなものです。公道には「道」と記載されていますが、私道には地番が振られています。

- 私道部分の地番の登記事項証明書を取得する

- 登記事項証明書には、不動産の所在地や地番、所有権などの情報が記載されています。この書類で、私道持分の割合や所有者を確認できます。

公図と登記事項証明書は、法務局の窓口で直接取得できます。また、オンラインでの請求も可能です。

手数料について

公図や登記事項証明書の取得には、以下の手数料がかかります。

| 取得方法 | 公図 (1通) | 登記事項証明書 (1通) |

|---|---|---|

| 窓口での書面請求 | 450円 | 600円 |

| オンライン請求・窓口交付 | 430円 | 480円 |

オンライン請求の方が手数料が少し安くなります。

私道を所有するデメリットとは

私道持分がない場合には、私有地への通行や利用にあたって制限がかかりデメリットが多いことを解説してきました。それでは行動ではなく私道持分であることによるデメリットはあるのでしょうか?これらのデメリットを解説します。

私道所有のデメリット:固定資産税の負担

私道持分は個人の資産とみなされるため、原則として固定資産税の対象となります。しかし、地方税法では「公共の用に供する道路」は非課税と規定されているため、状況によっては固定資産税が免除されるケースもあります。

非課税となる条件

私道が以下の条件を満たす場合、固定資産税が非課税となる可能性があります。

- 不特定多数が自由に利用できる:私道が特定の人のみが利用するものではなく、地域住民など不特定多数が自由に通行できる状態であること。

- 公道と同等の機能を果たしている:私道が公道と同じように、地域全体の交通の利便性を向上させる役割を果たしていること。

非課税の可否は自治体によって異なる

私道が非課税となるかどうかの判断は、各地方自治体によって異なります。

私道所有者は、管轄の自治体に問い合わせ、固定資産税の課税状況を確認することをおすすめします。

固定資産税の負担を巡る問題が起こりうる

共有型私道の場合、固定資産税や都市計画税は、原則として各共有者が持分割合に応じて負担します。しかし、実際に税金を支払うのは代表者であるため、代表者は他の共有者から税金を徴収する必要があります。

この徴収の過程で、税金の負担を拒否する共有者が現れることがあります。このような状況は、共有者間の関係悪化や、最悪の場合は訴訟に発展する可能性も孕んでいます。

私道における維持管理のトラブルが起こる

私道の維持管理は、所有者自身で行う必要があります。しかし、共有私道の場合、他の共有者との間でトラブルが発生する可能性があります。

部分的な補修と全体的な補修:対応の違い

- 部分的な補修:自身の持分部分のみの補修は「共有物の保存行為」とみなされ、他の共有者の同意なしに実施できます。

- 全体的な補修:私道全体の補修は「共有物の管理行為」とみなされ、他の共有者の過半数の同意が必要です。

トラブルの要因:修繕費用の負担

私道全体の補修には費用がかかるため、費用負担を理由に他の共有者から反対される場合があります。

しかし、下水道法や条例、判例などによっては、共有者の同意が得られなくても、インフラ企業局が工事を請け負ってくれる可能性もあります。

共有私道における掘削工事:共有者全員の同意が必須

共有私道で掘削工事を行う場合、注意が必要です。掘削工事は「共有物の変更行為」とみなされ、民法第251条により、共有者全員の同意がなければ実施できません。

つまり、土地購入後にライフラインを引くなどの目的で掘削工事をしたい場合でも、共有者の中に一人でも反対する人がいれば、工事はできません。

私道持分がない場合にはどうするべきか

私道持分がない場合には所有者の承諾を得る必要があります。当然、他人の土地を勝手に利用するので、原則として認められていないと理解して下さい。あくまでも隣地の所有者に利用させてもらえるよう交渉する必要があります。

私道利用の承諾を得られない、高額な通行料を請求されることも

私道は、所有者以外の通行には原則として所有者の承諾が必要です。

しかし、この承諾を得られない、あるいは高額な通行料を請求されるといったトラブルが発生することがあります。

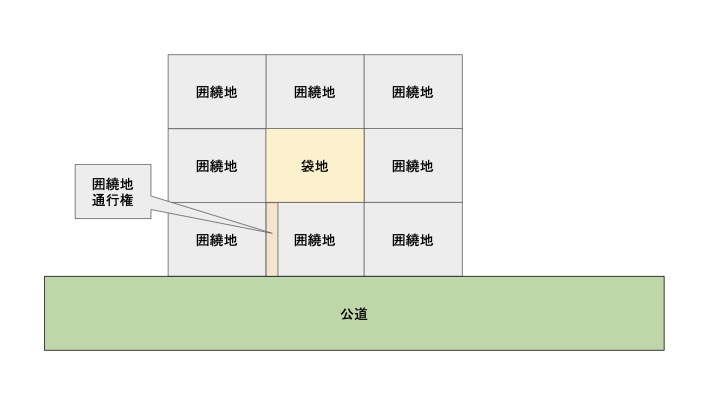

公道に面しておらず、私道を通らなければ出入りできない土地は「袋地」と呼ばれます。袋地の所有者は、私道の所有者に通行を認めてもらう必要がありますが、その交渉が難航したり、不当に高額な通行料を請求されたりする場合があります。

つまり私道の持分がない場合には、私道を利用する権利を取得する、私道もしくは隣地の所有者に通行許可を得る必要があります。

1、袋地の所有者が持つ権利:囲繞地通行権とは?

公道に面していない袋地は、不動産としての価値が著しく低下してしまいます。そのため、民法では、袋地の所有者が公道に出るために必要な範囲で、周囲の土地(囲繞地)を通行できる権利を認めています。これを「囲繞地通行権」といいます。

民法第210条で規定

民法第210条では、以下のように規定されています。

他の土地に囲まれて公道に出られない土地の所有者は、その土地を囲んでいる他の土地を通行して公道に出ることができる。

囲繞地通行権のポイント

- 袋地の所有者の権利:囲繞地通行権は、袋地の所有者が持つ権利であり、囲繞地の所有者の承諾は法的には不要です。

- 無償で通行可能:囲繞地通行権は民法で認められた権利であるため、原則として無償で通行できます。

- 通行範囲は必要最小限:通行範囲は、公道に出るために必要な範囲に限られます。囲繞地の所有者に過度な負担をかけないように配慮する必要があります。

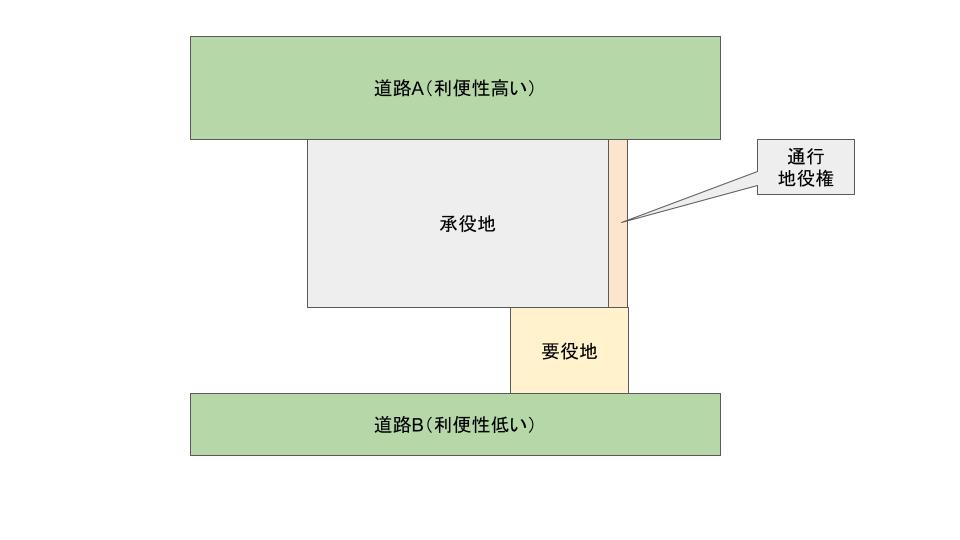

2、袋地以外の土地でも通行権を得る方法:通行地役権の設定と登記

袋地ではない土地でも、利便性向上のため、他人の土地を通行したい場合があります。例えば、自分の土地も道路に面しているが、別のルートを通る方が便利だというケースです。

このような場合に利用できるのが、「通行地役権」です。通行地役権とは、特定の目的のために、他人の土地を自分の土地の便益のために利用できる権利です。

通行権を得ることで利益をえる土地を「要役地」、一方通行許可を与え利用される土地を「承役地」と呼びます。

通行地役権の設定と登記の手続き

通行地役権を設定するには、承役地の所有者との合意が必要です。合意内容を明確にするため、書面で契約を交わすことが一般的です。

通行地役権の設定後は、必ず登記の手続きを行いましょう。登記によって、土地の所有者が変わっても通行地役権が有効であることを証明できます。

登記を怠るとどうなる?

通行地役権を登記しないと、土地の所有者が変わった際に、新しい所有者に対して通行地役権を主張できなくなる可能性があります。

登記を行うことで、要役地・承役地の所有者が変わっても、通行地役権の内容が引き継がれ、安心して土地を利用できます。

通行権を得るもう一つの方法:賃貸借契約による土地の借用

通行地役権以外にも、他人の土地の通行権を得る方法があります。それは、通行に利用する土地そのものを所有者から借りるという方法です。

賃貸借契約のメリット

土地を借りることで、通行だけでなく、駐車場や資材置き場など、様々な用途で利用できるようになります。

賃貸借契約の注意点

賃貸借契約は、土地の所有者に対価を支払う契約です。賃料や契約期間など、事前にしっかりと条件を確認し、書面で契約を交わすことが重要です。

通行地役権との比較

| 方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 通行地役権 | 一度設定すれば、土地の所有者が変わっても通行権が維持される | 設定に承役地の所有者の同意が必要、費用がかかる場合がある |

| 賃貸借契約 | 通行だけでなく、駐車場や資材置き場など、様々な用途で利用できる | 賃料が発生する、契約期間が終了すると通行権がなくなる |

私道通行・私道掘削の承諾をもらえない場合の対処法

私道所有者に対して私道の利用許諾を求めた場合に、断られる可能性もあります。その場合には私道所有者の権利を制限して利用が認められるケースがあります。

日常生活に不可欠な場合の「通行権」を主張する

原則として、私道の通行には所有者の承諾が必要です。しかし、例外的に、承諾なしに通行できる場合があります。それは、その私道を通行することが「日常生活上不可欠な利益」となる場合です。

最高裁判所の判例:日常生活上不可欠な利益とは?

最高裁判所は、平成9年12月18日の判決で、以下のように述べています。

建築基準法上の道路を通行することについて日常生活上不可欠の利益を有する者は、その道路の通行を敷地の所有者によって妨害され、又は妨害されるおそれがあるときは、敷地所有者が右通行を受忍することによって通行者の通行利益を上回る著しい損害を被るなどの特段の事情のない限り、敷地所有者に対して右妨害行為の排除及び将来の妨害行為の禁止を求める権利を有するものというべきである。

つまり、私道が公道への唯一のアクセス手段であり、日常生活を送る上で不可欠な場合、私道の所有者は、通行を妨害してはならないということです。

どのような場合が「日常生活上不可欠な利益」に該当する?

- 私道が公道への唯一のアクセス手段である

- 代替の通行手段がない

- 通行の制限によって、生活に重大な支障が生じる

私道掘削にあたって、代替手段がない場合の裁判所の判断基準

私道掘削は原則として共有者全員の同意が必要です。しかし、裁判では「代替手段の有無」を重視し、例外的に掘削を認める場合があります。

東京地裁平成31年3月19日判決:掘削工事の承諾と妨害禁止

この判決では、建物の建て替えに伴う水道管・ガス管の引き込み工事での掘削が争点となりました。裁判所は、以下の理由から原告の掘削を認めました。

- 既存の導管が老朽化しており、新たな工事が必要である

- 掘削範囲を限定し、都度埋め戻す方法が私道所有者にとって最も損害が少ない

- 民法や下水道法の類推適用により、土地所有者は隣地のライフライン設置に必要な掘削を承諾する義務がある

掘削を認める判断基準:必要最小限かつ代替手段がないこと

この判決から、裁判所は掘削を認める際に以下の点を重視すると考えられます。

- 必要最小限の範囲での掘削:私道所有者の損害を最小限に抑えるため、掘削範囲は必要最小限に限定されるべきである。

- 代替手段の有無:他の方法で目的を達成できる場合は、私道掘削は認められない可能性が高い。

最高裁平成14年10月15日判決:代替手段としての既存設備の使用

この判決では、給排水のために他の土地を経由する必要がある場合、他人が設置した給排水設備の使用が認められました。

この判例から、私道掘削の可否が争われた場合、裁判所は、私道掘削と他の代替手段(例えば既存設備の使用)のどちらが損害が少ないかを比較検討すると考えられます。

解決手段1、民事調停を利用する

私道所有者との交渉がうまくいかない場合、裁判を起こす前に「民事調停」という手段を検討することができます。

民事調停とは?

民事調停とは、裁判所が仲介役となり、当事者同士が話し合いによって問題解決を目指す手続きです。

中立的な立場の調停委員が、双方の意見を聞きながら、解決策を提案してくれます。感情的な対立を避け、冷静な話し合いができる可能性が高まります。

民事調停のメリット

- 柔軟な解決:裁判と異なり、当事者同士が納得できる解決策を見つけることができます。

- 迅速な解決:裁判よりも手続きが簡素で、早期解決が期待できます。

- 費用が安い:裁判に比べて費用が安く済みます。

- 非公開:調停の内容は非公開とされ、プライバシーが守られます。

民事調停の注意点

- 合意が必要:調停は、当事者双方が合意しなければ成立しません。

- 強制力がない:調停で合意しても、相手が合意内容を守らない場合は、改めて裁判を起こす必要があります。

解決手段2、通行・掘削の妨害禁止請求訴訟

交渉や民事調停でも解決しない場合、最終手段として、私道通行・掘削の妨害禁止を求める訴訟を裁判所に提起することができます。

訴訟で必要なこと

訴訟では、私道通行・掘削の必要性を証明する必要があります。特に、代替手段がないことや、通行・掘削が日常生活に不可欠であることなどを、証拠を挙げて具体的に示すことが重要です。

弁護士への相談がおすすめ

訴訟の準備は、証拠収集や訴状・準備書面の作成など、専門的な知識と多大な労力を要します。弁護士に相談することで、これらの負担を軽減し、スムーズな訴訟手続きを進めることができます。

弁護士は、法的な観点から状況を分析し、最適な解決策を提案してくれます。また、裁判所とのやり取りや交渉なども代行してくれるため、安心して手続きを進めることができます。

私道に面する土地の取得、相続前に確認しておくべきこと

通行権・掘削権の明確化

私道に面する物件を取得・相続する際、通行権や掘削権の有無を明確にしておくことは、その後の土地利用をスムーズに進める上で非常に重要です。

なぜ通行権・掘削権が重要なのか?

通行権や掘削権がない物件は、利用にあたって他の共有者との交渉が必要になる可能性があり、大きなデメリットとなります。

通行権は、私道を通行するための権利であり、掘削権は、ライフラインなどの敷設のために私道を掘削する権利です。これらの権利がないと、物件の利用に制限が発生し、不動産価値にも大きく影響する可能性があります。

事前に確認すべきこと

取得・相続の前に以下の点を確認しておきましょう。

- 通行権・掘削権の有無:登記簿謄本や私道の利用規約などで確認できます。

- 通行・掘削の条件:通行時間や掘削範囲などに制限がある場合があります。

- 費用負担の有無:私道の維持管理費用を負担する必要がある場合があります。

通行権・掘削権を明確にするメリット

通行権・掘削権を明確にすることで、以下のメリットがあります。

- 物件の価値向上:リフォームや工事、売却にあたって物件の利用価値が向上します。

- 売却交渉の円滑化:買主との交渉がスムーズに進み、早期売却につながります。

- トラブルリスクの軽減:売却後のトラブルを未然に防ぐことができます。

建築基準法の適合と再建築の可否

共有私道に面する土地を取得・相続する際は、その土地が建築基準法を満たしているか、再建築が可能かどうかを確認することが重要です。

建築基準法の適合と接道義務

建築基準法では、建物が建つ土地は、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならないという「接道義務」が定められています。この条件を満たしていない土地は、建物の建築や建て替えが認められず、「再建築不可物件」と呼ばれます。

再建築不可物件の確認方法

所有する土地が建築基準法に適合しているか、再建築が可能かどうかは、以下の手順で確認できます。

- 法務局で必要な書類を取得する

- 登記事項証明書(登記簿謄本)

- 公図

- 建物図面(もしあれば)

- 地積測量図(もしあれば)

- 自治体の担当窓口で確認する 取得した書類を参考に、自治体の建築指導課などの窓口で、土地の状況や再建築の可否について確認します。

再建築不可物件の売却対策

再建築不可物件は、活用が難しく、売却が困難になる場合があります。しかし、以下の方法で再建築を可能にすることも可能です。

- 隣接地の一部を買い取る

- セットバック(敷地を後退させる)を実施する

- 道路の位置指定を申請する

これらの対策には費用がかかりますが、物件の価値を向上させ、売却を有利に進めることができます。

登記漏れを防ぐ

私道に面する土地や建物を所有する場合、私道の所有権や持分も登記されているか確認することが重要です。登記漏れがあると、後の売却や相続時にトラブルの原因となる可能性があります。

登記漏れの発生しやすいケース

特に注意が必要なのは、以下のケースです。

- 相続登記:相続による名義変更の際、土地や建物は登記されても、私道の持分が見落とされることがあります。

- 個人間売買:不動産会社を介さずに個人間で売買する場合、専門的な知識がないため、登記漏れが発生しやすくなります。

登記漏れを防ぐ方法:共同担保目録の確認

登記簿謄本(全部事項証明書)の末尾にある「共同担保目録」を確認することで、私道の登記漏れを防ぐことができます。

共同担保目録とは、一つの債権に対して複数の不動産が担保として設定されている場合に、それらの不動産を一括で記載したリストです。

もし売主が過去に銀行から融資を受けていた場合、共同担保目録に私道も含まれている可能性があります。

過去の抵当権の抹消情報も確認したい場合

すでに抹消された抵当権の共同担保目録も確認したい場合は、法務局で「抹消された共同担保目録も含めて全部事項証明書を請求したい」と伝えましょう。

まとめ:不動産の価値を左右する私道、相続・購入前に必ず確認を

相続や購入を検討している不動産が私道に面している場合、その土地へのアクセスは、不動産の利用価値や売買価値に大きく影響します。

私道持分や利用権の有無、通行や掘削に関する権利関係を事前に明確にしておくことで、相続後や購入後の不動産の利用がスムーズになります。

生前に確認できることはもちろん、不明な点があれば、専門家に相談することをおすすめします。

不動産に関するお悩みは私たちにご相談ください

弊社では、相続不動産の買取や売却相談を数多く承っております。法律の専門家や税理士、金融機関とも連携し、お客様の不動産に関する様々なお悩みやご相談に対応いたします。

お気軽にご連絡ください。

簡単入力30秒

「他社で断られた」、

「査定価格を知りたい」、

「空き家の管理をお願いしたい」など

お気軽にお問い合わせください。

訳あり物件の

スピード査定をしてみる

簡単フォームで30秒

.png)

.png)

.png)