「相続した実家を解約したいけど、できるの?」

ご両親の住んでいた実家を相続したけれど、自分たちはすでに自宅を持っているから、実家の借地権を解約して返還したい…そんなご相談をよくいただきます。

「借主からの返還なら、いつでも可能なのでは?」そう思われる方も多いかもしれません。しかし、借地権の中途解約は、そう簡単ではありません。

地主にとってメリットがない限り、中途解約を拒否される可能性も。安易に解約を申し出ると、トラブルに発展してしまうケースもあります。

そこで今回は、借地権の中途解約について詳しく解説します。解約が可能となる条件や手続き、発生する費用など、知っておくべきポイントを分かりやすくまとめました。

「思ったよりハードルが高い…」そう感じる方もいるかもしれませんが、正しい知識を身につけることで、スムーズな解約を目指しましょう。

そもそも借地権とは

借地の上に家を建てる際、「借地権」という契約が重要になります。借地権の種類や、家に住む人が持つ「建物買取請求権」について、基本的な知識をまずは解説します。

借地権の種類

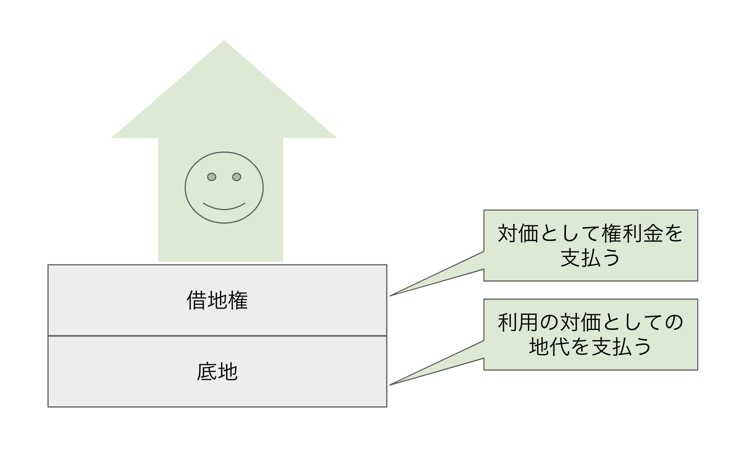

借地権とは、土地を借りて建物を所有する権利のことを言います。大きく分けて、以下の3種類があります。

- 普通借地権(現行法)

- 定期借地権(現行法)

- 旧法借地権(旧法)

3種類の借地権の違いは?

借地権は、平成4年の法改正を境に、大きく変わりました。

- 旧法借地権: 法改正前の借地権で、借り手に有利な条件が多いのが特徴です。

- 新法借地権: 法改正後の借地権で、普通借地権と定期借地権の2種類があります。地主が一定期間後に土地を取り戻せる「定期借地権」が新たに導入されました。

契約が平成4年7月以前なら旧法、8月以降なら新法が適用されますが、例外もあります。

借地権の種類と期間

| 借地権の種類 | 建物の種類 | 存続期間(期間の定めがない場合) | 存続期間(契約期間) | 更新後の存続期間 |

|---|---|---|---|---|

| 旧法借地権 | 木造等 | 30年 | 20年以上ならその期間が優先 | 20年 |

| 旧法借地権 | RC等 | 60年 | 30年以上ならその期間が優先 | 30年 |

| 普通借地権(現行法) | – | 30年 | 30年以上ならその期間が優先 | 1回目更新日から20年、2回目更新日から10年(以降も) |

| 定期借地権(現行法) | – | 契約で定める期間 | 50年以上 | 更新なし |

注意: 契約期間が所定の年数より短い場合、期間の定めがない借地契約とみなされます。

借地権を相続した場合

借地権を持つ方が亡くなった場合、相続人がその借地権を相続するのに、地主の許可は必要ありません。また、土地の賃貸借契約書を書き換える必要もありません。既存の借地契約がそのまま相続人に引き継がれることとなります。

相続人は、地主に対して「借地権を相続した」旨を通知するだけで十分です。ただし、建物の所有権については、相続人名義に変更する必要があります。

相続人は地代を払う必要がある

借地権を相続した場合、相続人は借地権とともに賃借人の権利と義務を承継します。そのため、地主に対して地代を支払う必要があります。地代とは、借地権が設定された土地の所有者である地主に対して支払う土地の利用料のことです。

一方的な途中解約は原則できない

結論から言うと、借地契約を期間途中で解約するのは、原則として難しいです。

借地権の契約期間については、「借地法」と「借地借家法」という2つの法律で定められていますが、どちらの法律でも期間中の途中解約は容易ではありません。

なぜ途中解約が難しいのか?

借地法と借地借家法は、どちらも借地人の権利を守ることを目的としています。そのため、地主が一方的に契約を解除することはできませんし、借地人も安定した生活を送れるよう、簡単に契約を解除できないようになっています。

途中解約を可能にするには?

ただし、借地契約を結ぶ際に、「途中解約に関する特約」を盛り込んでおくことで、一定の条件下で途中解約が可能になる場合があります。この特約は、借主側からの申し出によって設定されることが一般的です。

途中解約に関する合意がないのであれば地主と合意して中途解約をする

途中解約に関する特約がない場合、借地人は契約期間中に一方的に解約することはできません。この場合は、地主と交渉し、双方の条件を提示した上で、合意点を探ることが必要です。

例外的に途中解約ができるケース

先ほど借地契約期間の途中において中途解約が難しいということを説明しました。しかしながら、例外的に賃貸借契約期間中に解約を行うことができる場合があります。

旧法借地権は建物の朽廃で消滅する可能性あり

借地権は、原則として契約期間中は存続しますが、旧法借地権の場合、建物が朽廃した時点で借地権が消滅する可能性があります。

旧法(借地法)では、「借地契約の期間満了前に建物が朽廃したときには、借地権は消滅する」と定められています。

一方、新法(借地借家法)では、たとえ契約に「建物の朽廃によって借地契約は終了する」という特約があったとしても、借地権が消滅することはありません。

朽廃とは?

朽廃とは、建物が老朽化や災害などによって著しく損傷し、人が住むことができない状態を指します。具体的には、以下のような状態が考えられます。

- 建物全体の柱や土台が腐食している

- 壁が剥がれ落ちている

ただし、一部の柱や屋根が腐食している、雨漏りがするといった程度では、朽廃とはみなされません。また、老朽化していても日常生活に支障がなければ、朽廃には該当しません。

また、借地権の消滅は、自然災害や経年劣化による建物の朽廃が原因であり、意図的な取り壊しは該当しません。そのため、借地契約を中途解約する目的で建物を解体しても、借地権は消滅せず、契約は継続されます。

中途解約の手順

- 地主に途中解約することを伝える

- 解約合意書を作成する

- 中途解約条項がない場合は解約承諾料を支払う

1.借地契約の中途解約:地主への通知

借地契約を中途解約する場合、まず地主にその意思を伝える必要があります。

通常、借地契約書には中途解約に関する条項があり、解約の申し出から実際に解約されるまでの期間が定められています。希望する解約時期がある場合は、この期間を考慮して、余裕を持って地主に通知しましょう。

口頭ではなく、「中途解約申出書」などの書面で通知することが推奨されます。書面での通知は、後々のトラブルを避けるためにも有効な手段です。

2.借地契約の中途解約:解約合意書の作成

地主に中途解約の申し出をした後は、土地の返還時期などについて地主と話し合い、合意内容を明確にします。

解約に合意したら、後々のトラブルを避けるため、解約合意書を作成することをおすすめします。解約合意書の作成は義務ではありませんが、合意内容を書面で残しておくことで、双方の認識のズレを防ぎ、円滑な解約手続きを進めることができます。

3.解約承諾料(違約金)の支払い

中途解約条項がない場合、解約承諾料(違約金)の支払いが発生します。この解約承諾料は、高額になるケースが多く、注意が必要です。

過去の裁判例では、借家権に関するケースですが、1年分の賃料相当額が解約承諾料とされた例もあります。

中途解約の際の注意点

建物の取り壊しが必要

借地契約が終了した場合、原則として建物を解体し、更地に戻した土地を地主に返還しなければなりません。

建物の解体には、専門の解体業者に依頼する必要があります。解体費用は借主が全額負担するのが一般的です。

解体業者選定から工事完了までには、数ヶ月かかる場合もあります。借地契約の終了時期に合わせて、計画的に準備を進めることが重要です。

借地契約の中途解約と建物の買取請求

借地契約の終了時に、借地人が地主に対して建物の買取を請求できる権利を「建物買取請求権」といいます。

建物買取請求権は、原則として契約期間が満了した場合にのみ行使できます。中途解約の場合は、地主が買取に応じる義務はありません。

ただし、地主が建物を利用したいなどの理由で、買取を提案してくるケースもあります。

借地返還と建物滅失登記

建物を解体し更地にした後、地主に借地を返還します。同時に、建物が解体されたことを法的に証明するため、建物滅失登記の手続きが必要です。

建物滅失登記とは、建物の解体によって不動産登記簿から建物の情報を抹消する手続きです。解体後1ヶ月以内に、管轄の法務局で行う必要があります。

建物滅失登記を怠ると、10万円以下の罰金が科せられる可能性があります。また、解体された建物に固定資産税が課せられるケースもあるため、注意が必要です。

建物滅失登記は、自身で行うことも可能ですが、手続きに不安がある場合は、土地家屋調査士に依頼することをおすすめします。土地家屋調査士に依頼する場合の報酬相場は5万円前後で、確実な手続きが期待できます。

解体工事にかかる費用

解体費用は建物構造と地域で変わる

建物の解体費用は、建物の構造や地域によって大きく異なります。

構造別の解体費用相場

| 構造 | 解体費用相場 |

|---|---|

| 木造 | 4万円/坪 |

| 鉄骨造 | 6万円/坪 |

| 鉄筋コンクリート造 | 7万円/坪 |

例えば、30坪の木造住宅なら約120万円、鉄骨造なら約180万円が目安となります。

地域別の解体費用相場

| 地域名 | 木造 | 鉄骨造 | 鉄筋コンクリート造 |

|---|---|---|---|

| 東京都 | 3万8,000円/坪 | 4万8,000円/坪 | 6万8,000円/坪 |

| 神奈川県 | 3万1,000円/坪 | 3万8,000円/坪 | 6万3,000円/坪 |

| 大阪府 | 2万3,000円/坪 | 3万3,000円/坪 | 5万4,000円/坪 |

| 北海道 | 2万1,000円/坪 | 1万6,000円/坪 | 2万2,000円/坪 |

| 沖縄県 | 2万円/坪 | 2万円/坪 | 2万円/坪 |

地域差の主な原因は人件費です。東京や神奈川は人件費が高いため、解体費用も高くなります。

付帯工事で解体費用がさらに高額になることも

建物の解体には、状況によって様々な付帯工事が発生し、費用がさらに高額になる場合があります。

ブロック塀の撤去

家の外構にブロック塀がある場合、撤去費用として1㎡あたり5,000円~1万円程度が追加されます。ブロック塀は建築廃棄物として扱われるため、処分費用も発生します。例えば、高さ2m、長さ10mのブロック塀なら、10万円以上の費用がかかる可能性があります。

アスベストの除去

建材にアスベストが含まれている場合、特別な除去作業が必要となり、費用が大幅に増加します。アスベスト除去には専門の資格が必要で、1㎡あたり2~8万5,000円程度かかることもあります。30坪2階建ての家なら、30~40万円程度の追加費用を見込む必要があります。

地中埋設物の撤去

解体中に地中から埋設物(以前の建物の基礎、古井戸、浄化槽など)が見つかった場合、その撤去費用も別途発生します。コンクリート廃材なら1㎡あたり1万2,000円程度、浄化槽なら10~20万円程度かかることもあります。

周辺環境による追加費用

建物の周辺環境が狭く、重機やトラックが入れない場合は、人力での解体となり、費用が2~3倍になることもあります。

解体費用は事前に確認を

解体業者に依頼する際は、工事内容や費用の内訳を必ず確認しましょう。付帯工事の可能性や追加費用の有無についても、事前に確認しておくことが大切です。疑問点があれば、契約前に必ず解決しておきましょう。

まとめ:借地権の相続と解約について

借地権を相続した場合、契約期間中に借主が一方的に解約することは難しいということがお分かりいただけたでしょうか。これは、借地借家法が借主と地主双方の権利を守るために設けられた規定です。

相続した借地権を解約したい場合は、地主との交渉が基本となります。双方にとって納得できる条件で合意を目指すことが大切です。

また、借地権を第三者に売却したり、建物を譲渡するという選択肢もあります。

当社では、借地権付き不動産の買取も行っております。借地権に関する疑問やご相談があれば、お気軽にお問い合わせください。

簡単入力30秒

「他社で断られた」、

「査定価格を知りたい」、

「空き家の管理をお願いしたい」など

お気軽にお問い合わせください。

訳あり物件の

スピード査定をしてみる

簡単フォームで30秒

.png)

.png)

.png)